Teoria e Pratica del potere

di Alfonso Vila Francés

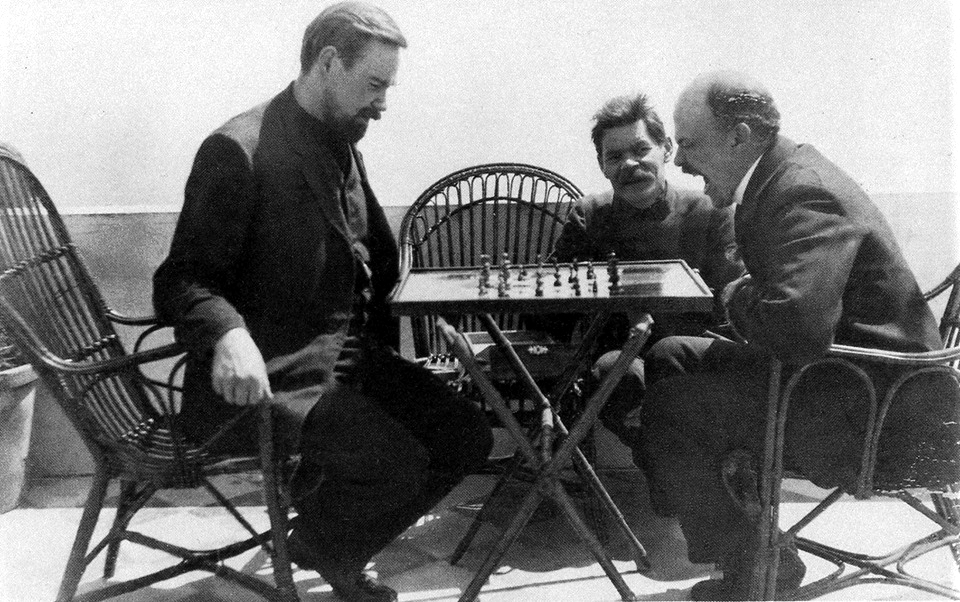

«Si perde la testa. Si arriva alla conclusione che non si possa fare la rivoluzione senza gli intellettuali (...) Quei piccoli intellettuali, larve del capitale, che pensano di essere i cervelli della nazione. In realtà non sono i cervelli, ma la merda...» (Lettera di Lenin a Gorky, citata da Vitali Chentalinski nel suo libro "De los archivos literarios del KGB", ed. Anaya/ Mario Muchnik, 1994).

Da qui a uccidere chi porta gli occhiali non è che poi ci voglia così tanto, come si potrebbe pensare. Dalla Russia del 1919 alla Cambogia del 1975, le linee generali dei governanti comunisti sono sempre state le stesse: gli intellettuali sono necessari solo se mettono la propria penna al servizio del potere. E solo in momenti assai specifici (come, ad esempio, quando la rivoluzione è in corso, oppure non si è ancora consolidata a sufficienza). Dopo di che, diventano un elemento fastidioso, inutile, pericoloso. Ma nel resto del mondo che succede, qual è il rapporto tra il potere e i gli intellettuali? Ce lo spiega il professor Mario Benedetti:

«Il potere dei governanti non si sente mai influenzato dagli intellettuali, o dagli artisti. Da parte dell'estrema destra, vengono generalmente espulsi, torturati e uccisi. Il neoliberismo, diversamente, ritiene invece che gli artisti e gli intellettuali siano oggetti decorativi. Ai politici piace farsi fotografare accanto a un pittore o a uno scrittore, ma tuttavia non attribuiscono loro la benché minima importanza. E anche perfino la stessa sinistra si serve di intellettuali e di artisti. Sul terreno della politica, nessuno dà importanza a quello che pensano. Questo però non vuol dire che non facciamo quel che possono. Possiamo cambiare la mentalità della gente, ma non guideremo mai nessuna trasformazione. Non ho mai sentito dire di una rivoluzione che sia stata fatta grazie un sonetto, a un'opera teatrale. Né si è mai saputo di una qualche dittatura che sia stata rovesciata a partire da un racconto. Gli intellettuali partecipano ai movimenti, ma non possono cambiare la vita. Il potere ha sempre disprezzato l'intellettuale, e lo considera pericoloso.»

«Ma non possono cambiare la vita». Questa frase, quando l'ho letta per la prima volta, mi ha subito ricordato una frase di Haroldo Conti: «Presto o tardi, la vita mi si metterà davanti e io mi butterò sulla strada. Come un leone».

E ad Haroldo Conti la vita gli si pose davanti nelle prime ore del mattino del 5 maggio del 1976. E lo inghiottì. Lo inghiottì talmente bene che a tutt'oggi lo si può ancora trovare (e lo sarà, temo, forse per sempre) nell'elenco degli scomparsi della dittatura militare argentina. Lo scrittore vuole mangiarsi la vita. Ma la vita si mangia lo scrittore. Purtroppo, questa è assai più di una metafora, e purtroppo i casi come quello di Conti sono tanti, tantissimi. E in questo sembra che tutte le dittature del mondo facciano a gara tra loro per vedere chi è che, tra esse, che riesce a fare la lista più lunga. E in questo (alla fine è molto logico) non ci sono differenze ideologiche. «Terroristi non è solo chi mette bombe. Chi scrive libri è anche lui un terrorista», lo hanno detto Videla e la sua marmaglia. E Pinochet, nell'appoggiarsi alla sua poltrona, mentre lo sentiva, ha riso di questo. E ha applaudito.

Ma nel mentre che succede tutto questo, l'intellettuale, quella piccola merda, chi si crede di essere? Alla fine, quando Lenin divenne assai scortese, per Gorky l'unica scusa che aveva, e l'unico modo per evitare ulteriori litigi e discussioni fu quella di dire che: «Gli artisti sono dei pazzi». E curiosamente, fu proprio questa la medesima frase grazie alla quale nel 1573 il Veronese si difese dalle accuse dell'Inquisizione. E anche se in quel caso il pittore incluse nel gruppo anche i poeti, suppongo che lo fece perché riteneva che la forza stesse nel numero. Ma torniamo a Gorky; alla fine Lenin, non volendo aggiungere benzina al fuoco, accettò come buona la scusa di Gorky, e dopo un «come hai ragione» furono tutti felici e così passarono ad altro. Ma il fatto che nelle lettere non ci siano più stati litigi e rimproveri, non significò di certo che Lenin fosse disposto a tollerare tutti i capricci e tutte le ambiguità del suo amico. Certo che no! Gorky era - come lui stesso dice - «un cattivo marxista» e Lenin e Stalin (che gli subentrò) lo sapevano benissimo entrambi. E come potevano non saperlo, dal momento che per loro, a ben vedere, non esisteva un solo scrittore che fosse davvero un buon marxista? Bisognava tenerli d'occhio! Bisognava essere pazienti con loro. E bisognava essere duri, quando necessario. Bisognava mostrare loro la strada, e non una sola volta, ma molte molte volte. Gli scrittori, gli intellettuali, erano come tanti bambini sciocchi. Non c'era momento in cui si poteva smettere di star loro addosso. E così, quando nel 1918 il giornale per il quale Gorky lavorava come redattore capo venne chiuso per ordine dello stesso Lenin, questi si precipitò subito a difendere l'amico, dicendo: «No, Gorki non ci abbandonerà. Tutto questo è marginale, temporaneo. Vedrete. Rimarrà necessariamente con noi.» Gorky tornò all'ovile. Ma l'uomo è debole e inciampa sempre sulla stessa pietra. Così, nel 1920, poco dopo la lettera che si può leggere qui, all'inizio, Lenin suggerì gentilmente al suo amico di prendersi un periodo di riposo... in Italia, in Svizzera.... E nel caso non fosse stato chiaro, aggiunse, in modo definitivo: « E se non ci va, lo costringeremo noi a esiliarsi....» (Nel 1920 i comunisti tolleravano ancora l'esilio degli intellettuali e degli altri individui che non erano fedeli al regime. Ma poi, con Stalin le porte della patria sarebbero state chiuse, e tutto l'intero Paese - come ebbe giustamente a dire il filosofo, scienziato e scrittore Pavel Florenskij - sarebbe diventato un'enorme prigione: « Mi trovavo in esilio. Sono venuto a stare in prigione», osò dichiarare Florenskij quando tornò a Mosca dopo un primo esilio. Ovviamente, a questo fece seguito una nuova e definitiva detenzione). Ma Gorky non era Florenskij, e sapeva come fare a tacere, quand'era necessario. E poi, del resto, il Partito lo trattava bene, dandogli incarichi e responsabilità (che poi sapeva come toglierglieli con grande diplomazia). Gorky obbedì, e andò in esilio. Si stabilì in Italia e visse un periodo in silenzio, di relativo oblio. Poi gli venne chiesto di tornare, e lui tornò. E per tutto questo tempo, durante tutti quegli anni - sia all'interno che all'esterno dell'URSS - rimase sempre sotto una stretta ma discreta sorveglianza. La maggior parte dei visitatori che riceveva, la maggior parte delle persone che vivevano in casa o che in qualche modo lavoravano con lui, erano tutti agenti sovietici, o collaboravano con il potere sovietico. Erano informatori che raccontavano tutto ciò che vedevano e sentivano, e avevano una missione molto chiara: tenere Gorky isolato dalla realtà, e allo stesso tempo impedire che gli elementi anti-regime potessero raggiungerlo, o che arrivassero ad avere una qualche influenza su di lui. Vitali Chentalinsky, il primo civile che ha avuto accesso agli archivi riservati del KGB, racconta nel suo libro come per Gorki fossero state stampate delle riviste su misura, in modo che egli non venisse a sapere ciò che i quotidiani avevano pubblicato. E in Urss la stampa quotidiana era una stampa assolutamente controllata e fedele al Partito! Tuttavia, il caso di Gorky, così come quello di Pasternak, o come quello di Bulgakov, sono tutte delle eccezioni. Venivano sorvegliati, a volte venivano persino attaccati, ma non venivano mai arrestati, non venivano messi in cella, non venivano torturati, potevano vivere, e a volte potevano persino scrivere. Un bel lusso per uno scrittore! E così, Francisco Franco che alla scuola dei dittatori non era entrato propriamente con un ottimo voto, ma solo per un pelo, alla fine è riuscito a imparare da Stalin e da tutti gli altri. Non sappiamo quali appunti abbia preso durante il corso, ma oserei dire che erano qualcosa del genere:

1) - Ogni dittatura ha bisogno del suo scrittore ufficiale (ad esempio Gorki per i rossi). 2) - Uno scrittore ufficiale è più che sufficiente. (Nota: lo scrittore ufficiale serve anche per lo spettacolo, ma deve farsi notare meno degli altri). 3) - Ogni dittatura ha bisogno di qualche pecora nera (attenzione: le pecore nere devono essere ASSOLUTAMENTE INOFFENSIVE, e servono solo quando i nemici stranieri che si travestono da giornalisti vogliono parlar male di noi. Allora noi mostriamo le pecore nere e diciamo loro: «No. Non esiste! Guardate... Noi tolleriamo le critiche. Siamo molto democratici. Anzi, siamo il popolo più democratico del mondo, non vedete?». 4) - Allora, a quel punto, alla pecora nera viene concesso di parlare. Ma solo un po', per non rovinare tutto...). 5) - Ogni dittatura ha bisogno di qualcuno da incolpare. E gli scrittori, una volta che sono stati eliminati i nemici più pericolosi, sono buoni come tutti gli altri. E renderli pericolosi non costa nulla. Si può renderli pericolosi come e quando si vuole. Uno scrittore può essere accusato di tutto. Ed è lui stesso a fabbricare le prove... con i suoi libri!

Insomma, chi si ricorda di un uomo chiamato José Luis López Aranguren? O di un uomo chiamato Tierno Galván? Controllate le emeroteche e le videoteche. E vedrete come i protagonisti parlano senza giri di parole! Ma anche i despoti parlano. Con azioni o con omissioni. Osano mentire spudoratamente. Come il capo del KGB che dice a un candido scrittore francese in visita in URSS (ovviamente in visita guidata) che nel suo Paese non c'è alcuna censura... O come Stalin che si finge gentile e comprensivo nei confronti di Bulgakov (ma non permette però che in futuro vengano mai più pubblicate altre sue opere), oppure mentre a una cena di scrittori (per essere precisi a casa di Gorky) scherza con un poeta un po' troppo "allegro" (vodka, appunto), e poi lo fa fucilare. Anche se Stalin si permetteva almeno di scherzare, un altro giorno parleremo di Hitler... Ho detto che i despoti manifestano il loro potere con azioni o con omissioni. Concludo con una citazione che ritengo piuttosto illuminante: «D'altra parte, le autorità vedevano la rivoluzione ancora secondo l'approccio narodnikista e terrorista, e non erano affatto dispiaciute della comparsa di questa nuova setta che divideva il movimento rivoluzionario, la quale non sembrava predicare l'azione immediata, e si preoccupava soprattutto di analizzare la crescita del capitalismo russo. Per qualche anno gli scritti dei marxisti, purché si celassero dietro una forma espressiva colta e non usassero apertamente un linguaggio provocatorio, ricevettero l'imprimatur dei censori. Questo fu il periodo che venne definito "marxismo legale".» (Studies in Revolution, Edward Hallett Carr, Alliance Publishing House, 1968). Carr riporta due esempi della Russia zarista che mi permetto di citare. Il caso di "Kolokol" (La Campana), un giornale diretto da «un nobile con la coscienza sporca», il riformista (più che rivoluzionario) Alexander Herzen. Questo giornale veniva pubblicato a Londra; però in russo, e senza alcuna censura. Censura che a quel tempo invece esisteva in Russia. Eppure l'imperatore russo Alessandro II venne a conoscenza del giornale, e per alcuni anni addirittura ne incoraggiò l'arrivo di alcune copie nella stessa Russia, finché il giornale non attaccò direttamente la sua politica. Nel momento in cui Herzen si spinse oltre con le sue critiche, nella prassi il giornale cessò di circolare, dato che in teoria la sua circolazione non era mai stata consentita. Poi c'è il caso del primo libro di Plekhanov pubblicato in Russia, dal titolo appropriato "Contributo al problema dello sviluppo della concezione monista della storia". Quel libro fu letto da un giovane avvocato che cominciava a farsi conoscere nei circoli marxisti, e circolò senza alcun problema. Nel 1894 la rivoluzione comunista era un sogno vago, e ciò che spaventava il governo erano gli omicidi degli anarchici. Qualche anno dopo, lo zar passò dall'omissione all'azione. Censori e doganieri smisero di chiudere gli occhi. I principali teorici e attivisti marxisti furono arrestati o dovettero andare in esilio, compresi Plekhanov e Lenin. Per un po' di tempo il potere tirò un sospiro di sollievo. E qui Benedetti ha ragione. Non fu una favola a scatenare la rivoluzione. Fu la fame del popolo. La politica di pseudo-tolleranza di Alessandro II era fallita. Ma la politica repressiva di Nicola II non era affatto un'opzione migliore.

La miccia e la polvere da sparo

Parigi, 1847. Alexander Herzen, un aristocratico con la coscienza sporca, arriva nella capitale dopo un viaggio di sette settimane. Si è volontariamente esiliato dalla Russia con la famiglia e la servitù (in tutto tredici persone) perché la politica del nuovo zar Alessandro II lo ha profondamente disilluso, e perché spera di trovare a Parigi quell'atmosfera di libertà e di cambiamento che tanto desidera nel suo Paese. Diventerà involontariamente testimone della distruzione di ciò che tanto desidera. E quella distruzione arriverà molto presto, appena un anno dopo il suo arrivo.

Parigi, 1848. La monarchia di Luigi Filippo d'Orléans improvvisamente collassa. Questo re, che succedendo a Carlo V aveva finalmente chiuso con quelli che erano gli ultimi dell'assolutismo francese, si era trasformato, nei suoi diciotto anni di regno, nel più grande protettore dell'alta borghesia e nel nemico naturale del proletariato e della piccola borghesia. Il "re banchiere", come lo chiamano alcuni, ha instaurato un regime parlamentare che favorisce realmente soltanto una minoranza della popolazione. Finché l'economia era andata bene, non c'erano stati problemi, ma nel 1847 era scoppiata una crisi economica, improvvisa come sempre (le cose non erano cambiate di molto), preceduta da un periodo di cattivi raccolti. Gli operai rimangono disoccupati, i contadini soffrono la fame. Ancora una volta ci troviamo sul vecchio terreno di coltura per la rivoluzione. Possibile che nessuno se l'aspettasse? Si. Alcune menti lucide, come Tocqueville, di cui parleremo più avanti. Cosa può accadere a una rivoluzione che è stata vittoriosa senza grossi problemi? Può andare a rotoli. Può andare a rotoli...

«All'imbrunire del 26 giugno, a Parigi, dopo la vittoria, si cominciarono a sentire, ogni pochi minuti, dei bombardamenti regolari... Ci guardammo tra noi, e i nostri volti impallidirono... "Sono plotoni di di esecuzione", ci dicemmo, allontanandoci l'uno dall'altro. La fronte incollata alla finestra, sono rimasto in silenzio: questi minuti meritavano dieci anni di odio, e una vita di vendetta.»

Finiva in questo modo la rivoluzione del 1848 in Francia. Una rivoluzione iniziata dagli studenti e dagli operai di Parigi, alleati con la bassa borghesia, e che si è conclusa con la fucilazione in massa degli operai e degli studenti di Parigi.

E la bassa borghesia? Beh, la più parte di essa cambia schieramento. La situazione si è troppo radicalizzata. Si serrano le file insieme ai proprio parenti stretti. Be', la famiglia serve proprio a questo: i cugini poveri vanno con quelli ricchi, e i cugini ricchi aprono loro volentieri le braccia: insieme possono difendere la proprietà privata, che è uno dei pilastri del nuovo sistema. Le vecchie storie della propria lotta comune contro i nobili sono struggenti. Quanto è durata la rivoluzione? Molto, molto poco. Meno di un anno. Cosa hanno ottenuto gli operai: la loro più grande conquista si è rivelata essere la loro rovina. Il suffragio universale, per cominciare. Lo ottengono, e cosa succede? Alle prime elezioni i repubblicani radicali vengono sconfitti. Gli operai di Parigi e delle grandi città votano per loro. Ma i contadini no. E gli operai vengono lasciati soli contro i repubblicani più tiepidi e i monarchici. La struttura del nuovo parlamento riproduce quella del vecchio parlamento. Sono gli stessi settori privilegiati che già detenevano il potere sotto Luigi Filippo d'Orléans. E non si preoccupano nemmeno di cercare di nascondere la cosa. Innanzitutto, bisogna chiudere le Officine Nazionali; quello che è stato il secondo grande trionfo dei lavoratori. E subito dopo bisogna arrestare, con qualsiasi scusa, quei pochi leader socialisti che sono riusciti a entrare in parlamento, o che stanno accumulando troppo potere. È ovvio che queste misure provochino una risposta da parte dei lavoratori, ed evidente che questa risposta venga stroncata con la forza. Ecco come inizia e finisce una rivoluzione.

Ed Herzen guarda inorridito tutto questo. E ne prende atto: «La Francia sta esigendo la schiavitù. La libertà è un fardello gravoso.»

Abbiamo le sue memorie. Ma ci sono stati anche altri intellettuali che hanno commentato quanto era accaduto. Marx ed Engels furono tra i primi. Ma anche Proudhon, e Bakunin.

Con il 1848, finisce il socialismo utopico. L'esperienza stava dimostrando che era necessario passare a qualcos'altro. Quanti operai morirono la notte del 26 giugno, mentre Herzen vagheggiava vendetta? Si parla di millecinquecento morti e di venticinquemila arrestati. Chi ordinò la repressione? Il re, tornato dall'esilio? I nostalgici dell'Ancien Régime? I borghesi stessi, e i membri del parlamento che era nato dalle prime elezioni a suffragio universale in Francia; quelli che più di tutti avevano beneficiato del Codice Civile napoleonico, quello che sanciva la fine della proprietà feudale, a favore della nuova struttura di classe nata dalla Rivoluzione francese... In una parola, i vecchi rivoluzionari, diventati conservatori e aggrappati al potere, a un potere che dava loro una libertà e una possibilità di arricchimento che i loro antenati non si sarebbero mai potuto sognare. Ho detto libertà? Purtroppo bisogna sempre rinunciare a qualcosa. E, come ha detto qualcuno, se i borghesi devono scegliere tra ordine e libertà, sceglieranno sempre l'ordine. La cosa più terribile di tutte è che la rivoluzione del 1848 porta alla dittatura di Luigi Napoleone Bonaparte (l'imperatore Napoleone III); e tutte le conquiste dei lavoratori, tutto ciò per cui si era lottato nel 1848, dovrà essere riconquistato, e con grande fatica, a partire dal 1870. Quando il futuro imperatore, che non si accontenta di essere solo il presidente della Repubblica, organizza un colpo di Stato nel 1851, non incontra praticamente alcuna opposizione. La borghesia lo accetta come se si trattasse di un male minore. Gli operai vengono tenuti a bada (e guai a loro se tentano di ridurre la giornata lavorativa o di apportare dei miglioramenti che comporterebbero una perdita di potere o di profitto, per quanto teorica, da parte dei padroni). I contadini vanno per la loro strada. E Napoleone III si prepara a governare tranquillamente per il resto della sua vita, e quasi ci riesce, se il trono spagnolo e il pugno di Bismarck... Ma questa è un'altra storia!

Una frase che possa riassumere la rivoluzione del 1848 in Francia? La rivoluzione che nessuno ha visto arrivare, e che nessuno ha visto spegnersi. Almeno così fu per i parlamentari francesi, quelli della monarchia costituzionale di Luigi Filippo d'Orléans e quelli della nuova, brillante e promettente Seconda Repubblica francese. Nessuno se lo aspettava? Abbiamo già detto che c'era uno che se lo aspettava. Un parlamentare della Bretagna. Una persona che sapeva molto sulle rivoluzioni, e su come e perché avvengono: Alexis de Tocqueville. Concluderemo questo articolo parlando di lui... Se volete conoscere la storia della Francia prima della rivoluzione del 1789, non avete altra scelta che leggere "L'Ancien Régime e la Rivoluzione". Si tratta del libro scritto da una persona che ha vissuto la Rivoluzione francese, e che ha impiegato quasi tutta la sua vita per riuscire a sintetizzare in un unico libro tutta la sua conoscenza dell'argomento, e che è ampia a partire dal fatto che Tocqueville fa una cosa che a noi oggi sembra molto logica, ma che all'epoca nessuno faceva: va negli archivi, tutti gli archivi, ma soprattutto gli archivi di Stato, gli archivi amministrativi, e non solo gli archivi della capitale, non solo gli archivi reali, ma anche gli archivi delle province, i piccoli e discreti archivi locali. Tocqueville si addentra nella parte apparentemente noiosa della storia, non cerca gli eroi e le loro battaglie, non parla di masse popolari che cantano la Marsigliese e sgozzano a destra e a manca. Studia semplicemente le leggi, i decreti, le regole, il lavoro quotidiano dei funzionari dell'Ancien Régime, le lamentele dei contadini e della borghesia e - sorpresa, sorpresa - le lamentele dei nobili stessi, le lamentele di coloro che si trovavano al vertice, ai vertici della società. Tocqueville giunge a conclusioni sorprendenti, tanto elementari quanto sconosciute nel 1856, anno di pubblicazione del libro. Non parte da idee preconcette. Lascia che i documenti parlino da soli. Lascia che siano loro a dirgli quanto fosse marcio l'Ancien Régime, quanto fosse inefficace e perverso anche per coloro che ne avevano beneficiato per secoli, per i suoi stessi creatori. Scoprì che la rivoluzione non era inevitabile, perché il sistema si stava già spogliando dall'interno, per istinto di sopravvivenza. Lucidamente, aveva già avvertito pubblicamente il re e i suoi colleghi parlamentari. Nel 1848, poco prima della rivoluzione che avrebbe messo fine a Luigi Filippo d'Orléans, e che avrebbe momentaneamente scosso la pace borghese, disse loro: «Cambiate politica, non vedete che state andando verso l'abisso, non vedete che i vostri vecchi alleati, i lavoratori, non sono più con voi, non vedete che sono CONTRO di voi, fate qualcosa, potete farlo!»

Nessuno lo ascolta. Nessuno prende sul serio la sua minaccia. Tocqueville era ancora ossessionato dalle rivoluzioni. La rivoluzione del '48 è ancora molto recente. Comincia a studiare la prima di tutte, la madre di tutte le rivoluzioni. Come nasce una rivoluzione, come viene concepita, qual è il suo periodo di gestazione, può essere abortita, poteva essere evitata? Tutte le domande trovano risposta una per una. E la risposta cade sotto il proprio peso... E così il suo libro diventa, involontariamente, un manuale per rivoluzionari, un libro fondamentale su ciò che i governanti dispotici, assoluti, dittatoriali devono e non devono fare se vogliono mantenere il potere. E la cosa più curiosa è che letto ora, dopo tante rivoluzioni, il libro è ancora attuale come allora. Così lucido. Così tetro...

È difficile citare un paragrafo di questo libro... Ce ne sono così tanti da scegliere! Ma se devo riassumere in poche righe i pensieri e le scoperte di Tocqueville, ecco due esempi:

«Bisogna studiare fin nei suoi dettagli la storia amministrativa e finanziaria dell'Ancien Régime, per capire a quali pratiche violente o disoneste può condurre un governo benigno, ma che non ha né visibilità né controllo, a partire dal fatto che il tempo ha consacrato il suo potere e lo ha liberato dalla paura delle rivoluzioni, ultima salvaguardia dei popoli.»

«Vigilare continuamente affinché le classi rimangano separate l'una dall'altra, fare in modo che non possano avvicinarsi e comprendersi nella resistenza comune, e far sì che il governo non debba mai includere, in una sola volta, più di un piccolissimo numero di uomini separati da tutti gli altri (...), ecco in cosa consiste la real politik.»

Raccogliere, separare, disunire, sorvegliare in maniera permanente, mancanza di trasparenza e di controllo... Ne volete di più? Leggete il libro. Capirete perché a volte le persone sono costrette a ricorrere a questa ultima salvaguardia della propria dignità, della loro stessa esistenza. I giornali non sono come gli uomini: non si vergognano di mostrare le loro miserie.

- Alfonso Vila Francés - Pubblicato il 18/10/2013 su Jot Down Cultural Magazine -

Nessun commento:

Posta un commento