Detto in estrema sintesi, questo articolo tenta di applicare alla storia americana quella che è l'idea di Ernst Bloch di una «contraddizione non-contemporanea». Il testo è stato scritto per un simposio su "Religione e Politica" organizzato dalla rivista statunitense "Against the Current". L'argomento, com'è ovvio, era stato suggerito dall'aggressiva ascesa, avvenuta nel decennio precedente nella politica americana, della destra Cristiana. Alcuni di quelli che sono dei riferimenti immediati alla situazione economica, appaiono chiaramente datati, anche se, dopo quasi un decennio di "New Economy", la crisi alla quale si riferiscono è ancora tra noi, sebbene in forma alterata.

Il confluire della tradizione anabattista, indiana e africana nella tradizione radicale americana

- di Loren Gordner -

«Tho' obscured, this is the form of the Angelic land.» [Per quanto oscurata, è questa la forma della terra angelica] ( William Blake, America ).

Dieci anni fa - ma anche cinque - ero abbastanza scettico circa la tradizione radicale dei nativi americani, con le sue origini chiaramente religiose e con tutte le sue sfumature, al punto da non riconoscerne nemmeno l'esistenza. A quel tempo, l'Europa e le sue apparentemente solide tradizioni operaie di classe sembravano essere la regola, e l'America, dove in sostanza quelle correnti "immigrate" avevano avuto ben poco impatto duraturo, era la stranezza. Quello che nell'ultimo decennio mi ha spinto a ribaltare quel punto di vista, e a guardare alla sinistra americana dal punto di vista della tradizione radicale americana, non è certamente dovuto ad una qualche recrudescenza di massa che ci sarebbe stata in America. Si è trattato piuttosto del collasso, in Europa, di quella tradizione europea, vista nel contesto di una profonda crisi in generale della sinistra internazionale, che ha mostrato quale fosse il vero contenuto sociale del movimento europeo - quali fossero le sue attuali dinamiche e le sue realizzazioni, e non la sua auto-comprensione e la sua retorica - e che ha riguardato questioni che in America erano state risolte molto tempo fa. Una volta apparso chiaro che il ruolo della tradizione rivoluzionaria europea, dalla Francia alla Germania e alla Russia, era stato quello di rendere di fatto l'Europa più capitalista - e non meno - a questo punto è sembrato ovvio il motivo per cui questa tradizione avesse avuto un impatto così piccolo in una società totalmente capitalistica come quella americana. Ed era apparso chiaro anche il fatto che la tradizione radicale dei nativi americani - che in ultima analisi aveva avuto origine in quelle correnti religiose che agli albori del capitalismo "avevano perso" - nel suo incontro con i popoli non occidentali, indigeni e africani (i quali avevano contribuito al formarsi della cultura dei primi americani quanto lo avevano fatto le popolazioni bianche), potesse avere qualcosa di veramente unico in grado di dare un contributo all'attuale, ed ancora del tutto irrisolta, crisi della sinistra rivoluzionaria internazionale; qualcosa di ancora più radicale, rispetto a qualsiasi altra cosa che l'Europa moderna avesse mai conosciuto.

Con ogni probabilità, a partire dalla metà degli anni '70, quella sinistra internazionale si è trovata, da quando era comparso il movimento operaio classico, nella sua crisi più profonda, tale da avere un impatto simile a quello che ebbe quando, nel 1914, quel movimento collassò nel nazionalismo e nel patriottismo sociale. Tutti i punti di riferimento sono scomparsi. L'esplosione di rivolte operaie in tutto l'Occidente nel periodo 1968-1973, che aveva rivitalizzato ovunque la convinzione che la classe operaia avrebbe potuto, e avrebbe voluto sovvertire questa società, venne ben presto sostituita dalla triste realtà delle «cinture arrugginite» degli Stati Uniti e delle devastate Midlands inglesi, e da tutte le altre simili chiusure di intere regioni industriali in tutto il continente europeo. La classe operaia dell'Occidente, che negli ultimi anni del boom del dopoguerra aveva messo paura al capitalismo con la sua «rivolta contro il lavoro», ora, negli anni '80, era costretta a battersi - e soprattutto a perdere - in delle lotte ancora più militanti, solo per poter cercare di mantenere quelli che nel 1973 sembravano essere gli standard fissati dalle lotte degli anni '30 e '40. L'intensiva innovazione tecnologia, da un lato, e l'emergere e la crescita di un'importante produzione industriale di massa nel Terzo Mondo, dall'altro, hanno come obiettivo principale quello di un assalto su larga scala ai costi salariali dei lavoratori americani ed europei. Fino ad oggi, c'è ben poco, o niente, nell'esperienza del movimento operaio occidentale classico che possa servire da guida per trovare una risposta adeguata a tale situazione, la quale minaccia solo di peggiorare, forse parecchio, prima che possa andare meglio. Ed è proprio il fatto che tutti i punti di riferimento familiari siano scomparsi, a rendere ancora possibile e, cosa più importante, assolutamente necessario guardare alla storia con altri occhi. Per tutto il secolo precedente, il marxismo come ideologia è rimasto associato a due modelli di base, quello tedesco e quello russo. Fino a tutta la prima guerra mondiale, il movimento socialista tedesco e i lavoratori immigrati tedeschi in America hanno dato il la al socialismo americano; dopo il 1917, erano state la rivoluzione russa e l'Europa dell'Est, in prevalenza lavoratori immigrati ebrei, ad assumere quel ruolo. Noi conosciamo questi movimenti nella loro forma moderna, come Socialdemocrazia e Stalinismo, e per la più parte delle persone politicamente consapevoli, non era necessari la crisi dell'ultimo decennio per dimostrarne il loro fallimento. Tuttavia, ciò che l'ultimo decennio ha mostrato è che anche la maggioranza della sinistra antisocialdemocratica ed antistalinista del secondo dopoguerra, senza dirlo condivideva con quelle correnti alcune premesse che l'hanno lasciata disarmata di fronte ai recenti sviluppi. E a causa di queste illusioni condivise, la crisi della Socialdemocrazia e dello Stalinismo (e del Bonapartismo del Terzo Mondo) è risultata essere anche la loro crisi. In ultima analisi, queste illusioni ruotano intorno all'incapacità di vedere che anche le ali più rivoluzionarie del marxismo della Seconda e Terza Internazionale - in pratica, se non in teoria - erano più coinvolte nel completamento della rivoluzione borghese e nell'eliminazione del pre-capitalismo, piuttosto che nell'eliminazione del capitalismo in quanto tale. Dal 1914 fino alla metà degli anni '70, il mondo assomigliava parecchio, più o meno, a quello che era stato anticipato da Lenin nel suo opuscolo del 1916 sull'Imperialismo. Perfino i più risoluti rivoluzionari antistalinisti dei paesi capitalisti avanzati, influenzati dalle teorie di Trotsky sulla rivoluzione permanente e sullo sviluppo ineguale e combinato, presupponevano che un serio sviluppo capitalistico al di fuori dell'Europa occidentale, degli Stati Uniti e del Giappone fosse impossibile. Pur opponendosi ai regimi stalinisti e a quelli bonapartisti del Terzo Mondo, che cercavano di sostituirsi agli investimenti capitalistici occidentale, condividevano i propositi dei movimenti burocratici e le ideologie secondo le quali il mercato mondiale capitalista non avrebbe mai industrializzato quelle aree. Più spesso di quanto non si pensi, arrivavano perfino ad accettare quella che era la spiegazione di Lenin riferita al riformismo dei lavoratori occidentali che sarebbe stato il prodotto dei «super-profitti» generati dagli investimenti imperialisti.

Oggi, la comparsa delle «Quattro Tigri» asiatiche (Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore), così come quella delle zone industriali in paesi come il Messico ed il Brasile, ha messo fine al mito del terzomondismo. Simultaneamente, una simile grave deindustrializzazione di aree come quella delle «cinture arrugginite» o delle Midlands britanniche, combinata con l'immigrazione su larga scala negli Stati Uniti e in Europa, proveniente dai Caraibi, dall'America Latina e dalle ex colonie in Africa ed in Asia, ha seriamente offuscato la distinzione tra zone «capitaliste avanzate» e «Terzo Mondo». Il risultato di questi sviluppi, combinato con il decennio di «socialismo di mercato» della Cina, con la debacle del dominio stalinista in Indocina, ed il palese fallimento delle diverse burocrazie statali del Terzo Mondo successive al seconda guerra mondiale (Indonesia, Egitto, Ghana, Algeria), o quello più recente dei regimi di influenza sovietica in Africa (Etiopia, Angola, Mozambico), avvenuto per risolvere quelli che sono i più elementari problemi dello sviluppo, ha fatto sgonfiare l'esaltante atmosfera dello statalismo del Terzo Mondo che si era protratta fino a metà anni '70. Che si trattasse dell'America di Reagan o dell'Inghilterra della Thatcher, della Francia di Mitterand o della Cina di Teng o della Russia di Gorbaciov, alla fine degli anni '70 e all'inizio degli '80, le virtù del mercato contrapposte al peso morto della burocrazia statale come se fossero una rivalsa, e la sinistra internazionale identificata ed associata (a torto o a ragione, e troppo spesso a ragione) con lo Stato ha patito una grave crisi e declino.

Il lettore si potrebbe chiedere che cosa questo abbia a che fare tutto questo con le tendenze anti-socialdemocratiche, antistaliniste, anti-bonapartiste del Terzo Mondo derivate dall'opposizione internazionale di sinistra degli anni '20, che non si era mai fatta simili illusioni? E che cosa abbia a che fare tutto questo con la Riforma Radicale? Quel che sostengo, è che le vecchie idee sono oramai logore e si sono esaurite ed è tempo che i rivoluzionari rivolgano uno sguardo disincantato alle idee che hanno ricevuto dalla storia socialista. Ritegno anche che i tentativi più risoluti di voler dare un senso alla situazione contemporanea armati solo del meglio della tradizione socialista dell'Europa continentale - vale a dire, dei «momenti sani» del socialdemocrazia tedesca e del bolscevismo russo - non si sufficiente. Non lo è sufficiente poiché anche questi movimenti sono oramai irrimediabilmente intrecciati alla screditata tradizione statalista.

Quello stesso lettore potrebbe chiedere anche dove si trova lo Stato in una tradizione che nella Russia del 1917 si basa sulla richiesta di «Tutto il Potere ai Soviet», e che nel 1918-1919, in Germania, sulla battaglia dello Spartakusbund per una «repubblica dei consigli»? In quei giorni esaltanti del potere diretto della classe operaia nelle fabbriche di Pietrograd e in altri centri industriali dell'Europa centrale ed orientale, forse lo Stato non c'era da nessuna parte. lo Stato rimaneva, piuttosto, nelle relazioni che quelle isole di capitalismo industriale avevano con una vasta massa di piccoli produttori - in maggior parte contadini - che le circondavano. Ed esisteva nell'intellighenzia, che si era allontanata dal ruolo di funzionario pubblico assegnatole nelle monarchie dell'Europa centrale ed orientale per diventare rivoluzionaria, e che si proponeva di mediare un'alleanza - soprattutto in Russia - tra la classe operaia e quei contadini. Il capitalismo - la dura esperienza lo ha insegnato alla sinistra rivoluzionaria negli ultimi 70 anni - non è solo una relazione tra gli operai di una fabbrica, da un lato, e i capitalisti ed il loro Stato, dall'altro. Ma è anche una relazione di quel «processo produttivo immediato», come lo aveva chiamato Marx, con gli altri strati sociali con cui interagisce, e che più di una volta sono stati decisive nel determinare il destino politico dei lavoratori in quanto tali. Per più di un secolo, l'ironia della sinistra continentale europea è consistita nel fatto che un certo «Marxismo» abbia avuto più successo tra gli operai proprio in quei paesi dove i contadini erano più oppressi e dove i lavoratori militavano in quella che era una lotta contro l'agricoltura precapitalistica. Svelare questa verità significa portare alla luce quelli che sono i fili nascosti che collegano allo Stato i movimenti che hanno prodotto un Lenin, una Luxemburg o un Trotsky.

Se esaminata da vicino, la tradizione rivoluzionaria continentale messa in moto dalla rivoluzione francese, che si estende fino al 1848, alla socialdemocrazia tedesca e alla rivoluzione russa del 1917-1918, è sempre stata una fusione tra operai e rivoluzionari di professione provenienti dall'intellighenzia. E inoltre, tale fusione ha sempre avuto luogo in uno stretto rapporto con i contadini; infatti, per quel che riguarda la centralità della questione del rapporto tra «partito e classe» nel contesto della degenerazione della rivoluzione russa, il trionfo e la successiva difesa di quella rivoluzione sarebbe stato impensabile senza la simultanea rivoluzione contadina - una rivoluzione borghese per dare la terra ai contadini - nelle campagne. La tradizione socialista dell'Europa continentale è nata nei momenti radicali della rivoluzione francese: ha avuto la sua decisiva formulazione teorica da Marx ed Engels negli anni '40 del 19° secolo ed ha prodotto quella che è stata l'apparentemente inarrestabile socialdemocrazia tedesca, dagli anni '60 del 19° secolo fino al 1914; con la rivoluzione bolscevica del 1917, ha conquistato per la sua prima volta il potere statale.

Ma va notato che essa è stata influente soprattutto in quei paesi come Francia, Germania e Russia dove si è dovuta confrontare con l'eredità statalista dell'assolutismo illuminato e con l'irrisolta questione agraria - che per risolverla, quegli Stati erano stati creati. Le intellighenzie rivoluzionarie che avevano giocato un ruolo decisivo nella tradizione continentale europea sono state, a loro volta, il prodotto di un sistema educativo creato per formare i funzionari statali degli Stati dispotici illuminati. La loro fusione con i movimenti radicali degli operai e dei contadini, avvenuta nel 20° secolo, ha coinciso con la storia del socialismo moderno che entrato in crisi negli anni '70,

L'America, per contro, così come quei paesi europei che errano arriva ad avere una società civile alla fine dell'era della Riforma, a metà del 17° secolo, non ha mai sviluppato un'intellighenzia capace di fondersi con la sua classe operaia militante. (Infatti, con ogni probabilità, dal 1877 fino agli anni '20, negli Stati Uniti si è fatto uso di violenza diretta contro i lavoratori americani più di quanto ce ne sia stata contro qualsiasi altra classe operaia). Nell'Europa continentale, da dove proveniva l'intellighenzia? Come abbiamo accennato prima, proveniva da un sistema educativo che era stato pensato per poter svolgere, dall'alto, quei compiti sociali ed economici che erano già stati realizzati in quelle aree influenzate dal calvinismo e dalle correnti radicali riformatrici. La mia ipotesi è che la questione agraria sia la chiave per comprendere l'ascesa e il crollo della tradizione socialista continentale europea, e che il fallimento di quella tradizione, che ha avuto un serio impatto anche in America, è un riflesso del fatto che l'agricoltura americana - con l'importante eccezione del Sud prima del 1865 - è sempre stata capitalista. A differenza dell'Europa continentale, negli Stati Uniti non si è mai reso necessario costruire uno sviluppo mercantile di Stato, assistito da un servizio civile, da un sistema educativo, e di conseguenza da quell'intellighenzia disposta ad allearsi con i movimenti dei lavoratori e dei contadini. Malgrado la loro retorica, in realtà i movimenti socialisti in Europa erano assai più coinvolti nel rendere le loro società puramente capitalistiche piuttosto che nel mettere fine al capitalismo (che in alcuni casi si era installato a fatica); e nell'ottenere quelle importanti conquiste democratiche che negli Stati Uniti erano state acquisite molto tempo fa. La loro crisi è cominciata proprio quando, durante il boom del dopoguerra del 1945-1973, le società che li ospitavano alla fine avevano svuotato le loro campagna ed erano diventate pienamente capitaliste, allo stesso modo in cui lo era stata l'America per lungo tempo. È stato questo sviluppo, visto nel contesto della più grande crisi della sinistra internazionale collegata allo Stato ed al completamento della rivoluzione capitalista, che ne svela il suo reale significato storico.

Questa non è in alcun modo una critica alla critica del capitalismo svolta da Marx. È una critica al movimento operaio classico, il quale ha tratto la sua «poesia» dalla tradizione dominata dai modelli tedeschi e russi, e dal completamento della rivoluzione borghese che essi implicavano. È giunto pertanto il momento di guardare con attenzione alle altre società - inclusa soprattutto quella degli Stati Uniti - in cui la tradizione socialista europea continentale non ha mai avuto un gran peso, per la semplice ragione che le condizioni perché si desse una sua seria presenza - l'eredità dello Stato assolutista, un'intellighenzia scontenta prodotta da una funzione pubblica statalista e dal suo sistema educativo, ed una questione agraria irrisolta - erano abbastanza assenti. Quando guardiamo a società come la Gran Bretagna, l'Olanda, la Scozia, la Svizzera o gli Stati Uniti (non a caso tutti paesi in cui nel 17° secolo il calvinismo è stato particolarmente influente) vediamo che ciò che li ha messi su una strada diversa da quella della maggior parte dell'Europa continentale, è stato il fatto che erano arrivate ad ottenere un qualche tipo di società civile in quella che era l'era della Riforma e delle guerre di religione che essa aveva generato. Considerato da quella che ora è l'epoca di Ronald Reagan, e vedendola da questi decenni durante i quali gli Stati Uniti sono diventati il centro della controrivoluzione mondiale, può diventare difficile ricordare come gli Stati Uniti siano stati una volta il paese più democratico del mondo, con tutta l'incompletezza di quella democrazia. È stata la prima ad avere il suffragio generale per i maschi bianchi (1828), i primi partiti politici di massa, e persino il primo sedicente partito politico della classe operaia (1836-1837) nel periodo jacksoniano. Ed è ancora più difficile ricordare che tale primo carattere dell'America risale all'eredità dell'epoca delle guerre di Riforma e di alcune di quelle che furono le fazioni sconfitte. Nell'economia politica del 17° e del 18° secolo, essenzialmente «anglo-americana», la religione ha avuto un destino assai diverso rispetto alla sua controparte continentale. In questi paesi, una società capitalista era stata creata da dei radicali che potevano ancora continuare a parlare la lingua della religione. Sul continente, dove il cattolicesimo ed il protestantesimo erano entrambi diventate religioni di Stato, la creazione di una società civile capitalista aveva sempre richiesto un cruento confronto con la religione. In Inghilterra e negli Stati Uniti, al contrario, i radicali religiosi si trovavano in prima linea nelle lotte sociali, come nella battaglia antischiavistica e nella prima agitazione lavorativa moderna, tra la fine del 18° e l'inizio del 19° secolo. Le colonie americane i giovani Stati Uniti, vennero inizialmente insediate in gran parte da dei gruppi che avevano origine nell'ala sinistra inglese e tedesca della Riforma. Sono stati questi gruppi ad aver creato la tradizione radicale americana nativa, ed è tale tradizione ad essere stata soppiantata dall'egemonia mondiale del radicalismo continentale europeo, e dalla sua esplicita o implicita vocazione statalista del secolo scorso. Ed ora, mentre questi ultimi si eclissano, i primi si cominciano a vedere in maniera più precisa. Per chi - come me, non molto tempo fa - «andava a scuola» dai migliori teorici della Seconda e Terza Internazionale, Lenin. Luxemburg o Trotsky, la tradizione radicale nativa americana era teoricamente invisibile. Penso che sia stata meno invisibile per Marx ed Engels, i quali conoscevano quale fosse il significato storico di un Jacon Boheme per la loro tradizione. In effetti, Engels, che proveniva da un contesto profondamente Pietista, sperava che gli Shaker americani si collocassero in una prospettiva operaia.

In America, i rivoluzionari devono fare i conti con il fatto che per i due secoli che hanno preceduto il 1840 il territorio americano (con l'eccezione del sud-ovest che era di lingua spagnola) che sarebbe diventato gli Stati Uniti era più o meno esclusivamente popolato da coloni che facevano parte della sinistra della Riforma (in gran parte inglesi e tedeschi), di indiani e neri (alla vigilia della guerra civile del 1860, questi ultimi probabilmente il 20% della popolazione). L'interazione tra questi tre gruppi ha creato quelle che sono alcune costanti della cultura americana, che fondamentalmente non sono state modificate né dall'industrializzazione né dall'ulteriore immigrazione; le due principali forza che hanno favorito l'importazione del radicalismo continentale europeo. La vera tradizione radicale americana è nata da questo incontro di anabattisti, indiani e africani, nel 17° e nel 18° secolo.

L'America oggi, è di gran lunga il paese più religioso di tutto il cosiddetto mondo «capitalista avanzato». Nell'indagine mondiale Gallup del 1976, sull'importanza delle credenze religiose, oltre il 50% della popolazione americana ha dichiarato di credere in Dio, e un numero significativo di loro ha definito sé stessi come «nati di nuovo». L'indagine Gallup ha cercato di stabilire una correlazione tra l'importanza delle credenze religiose e gli indici di sviluppo sociale. La maggior parte dei paesi del mondo si sono ordinatamente allineati lungo uno spettro che va dalla Svezia e dal Giappone (alto livello di sviluppo, incidenza del credo religioso bassissima) all'India (basso livello di sviluppo, incidenza del credo religioso molto alta). Significativamente, gli Stati Uniti si sono trovati completamente fuori dal grafico, seguiti assai da vicino dal Canada, con una coesistenza di alti indici di sviluppo economico e una grande importanza attribuita al credo religioso. Ma la questione di un esplicita fede e di una pratica religiosa appare essere del tutto secondaria rispetto a quella che è la pervasività dell'influenza religiosa nella cultura americana, che si manifesta assai più spesso sotto forma secolarizzata. Credo che sia qui che si arrivi al nocciolo delle questioni in gioco, ed al significato che ha, rispetto al presente, la cultura preindustriale precedente al 1840 creata dagli americano che erano parte della «sinistra della Riforma», coloni protestanti, indiani e neri, e che quindi facevano parte dell'ala radicale di quella cultura.

L'eredità «gotico americana» degli attuali Stati Uniti, tuttora in atto, proveniente dai puritani del New England, non può essere sottovalutata. Il nucleo durevole di tale eredità consisteva nel vedere l'America come una «nazione redentrice» storicamente privilegiata, una sorta di «città sulla collina difesa da mura e castelli» la cui storia è stata la rivelazione di Dino nel mondo, una concezione di sé molto simile a quella degli ebrei dell'antico Israele, con cui i puritani si identificavano profondamente. Questa eredità era inoltre legata anche ad un'idea teologica di «male radicale» che si materializzava nelle forze che si opponevano al legittimo svolgersi virtuoso della provvidenza. Nel 17° secolo, nella guerra Pequot, e poi nella più totale guerra di re Filippo, nel 1676, questa volontà di annientare il male radicale venne esercitata per la prima volta contro gli indiani del New England. Furono i Puritani i fondatori di quella tradizione che porta, in forma laica, direttamente a Rambo (anche se essi erano più interessanti di Rambo), Nel 1692, nei processi alle streghe di Salem, le donne giudicate per stregoneria vennero accusate di avere appreso le «arti nere» da uno schiavo caraibico, e forse da alcuni locali sciamani indiani. Pertanto, tanto il moralismo dell'espansionismo americano quanto l'associare il «male radicale» alle popolazioni non bianche (e alle donne a tali popolazioni collegate) deriva proprio dal puritanesimo del 17° secolo. Tramite l'influenza esercitata dagli istitutori del New England - che erano all'avanguardia nell'insegnamento - e attraverso il fondamentalismo cristiano, questo originale intreccio di mentalità e di posizioni fissò quello che sarebbe stato il tono della cultura americana, ben oltre il New England, nel 19° secolo, perfino quando i puritani avevano perduto la loro antica egemonia. Ma tre secoli dopo, i secolari residui di quelle che erano le loro giustificazioni teologiche dello sterminio degli indiani continuano ad essere potenti.

Ma nella giovane America, i Puritani non sono stati gli unici Protestanti. Anzi, venivano osteggiati nello stesso New England, e in maniera più sostanziale negli stati del medio-Atlantico, da parte dei discendenti dell'altra ala più radicale di sinistra della Riforma, gli Anabattisti (e le altre correnti a loro affini), alcuni dei quali avevano fondato quelle che erano esplicitamente delle comunità cristiane comuniste fin da quando erano arrivati in Nord America. Nel 1868, decenni prima che cominciassero a farlo i ben più noti Quaccheri della Pennsylavania, i Mennoniti tedeschi della regione medio atlantica avevano già attaccato pubblicamente la schiavitù. Nella stessa Colonia della Massachusetts Bay, il libertino inglese Thomas Morton era stato spedito in catene in Inghilterra per aver venduto alcol ed armi agli indiani locali, ma soprattutto con l'accusa di aver "amoreggiato" con le donne indiane. Nel 1740, durante il primo «Grande Risveglio», il movimento di rinascita del protestantesimo americano, che aveva sia toni anti-puritani che di classe, per la prima volta i neri venivano accettati nelle congregazioni del medio-Atlantico. Ogni qual volta, emergeva la rivolta contro il Puritanesimo nel contesto della cultura protestante, essa appariva legata alla simpatia per le condizioni degli indiani e dei neri. È stato questo carattere multirazziale ad aver definitivamente reso questa tradizione radicale qualcosa di più che un Protestantesimo dissidente, inglese o tedesco che fosse, trapiantato.

Infatti, era questo carattere multirazziale ad essere l'unica cosa unicamente americana, rispetto a quasi tutto quello che, nella cultura americana degli inizi, si limitava semplicemente ad imitare l'Europa. In una ricerca della "cultura" americana del 17° e del 18° secolo che si limiti solo alle controparti dell'alta cultura europea, si trova bene poco di originale. Ciò in parte è dovuto al fatto che una tale prospettiva - già segnata dal lascito dell'intellighenzia laica continentale - è già generalmente assai poco incline a prendere sul serio la cultura religiosa.

Un simile punto di vista non vede gli inni e i salmi dei Mennoniti, evolutisi quando, durante il Primo Grande Risveglio degli anni '40 del 17000, i neri si sono uniti ai corali e alle congregazioni medio-atlantiche, portando così probabilmente al primo passo di una una lunga ricchissima tradizione musicale afroamericana (una tradizione che costituisce indubbiamente il più straordinario contributo alla cultura mondiale). Non vede la dimensione religiosa propriamente africana, portata nel protestantesimo americano dagli schiavi "convertiti" (che in realtà avevano convertito la cristianità ai loro fini e alle loro tradizioni, quanto viceversa). Non vede le danze afroamericane che vengono assorbite, sotto forma di danza "ring-shout", nella pratica delle riunioni di preghiera in tenda, o all'aperto, nel corso del revival del Secondo Grande Risveglio avvenuto dopo il 1800. Non vede le ricche tradizioni dello spiritual nero - tradizioni su cui europei come i compositori Dvorak e Delius hanno dovuto richiamare l'attenzione degli eurocentrici musicisti americani, proponendola come vera cultura musicale degli Stati Uniti - che sono in definitiva alla radice della musica afroamericana degli ultimi trent'anni del 19° secolo. In un contesto più contemporaneo, una simile prospettiva non prende abbastanza sul serio il background religioso da cui sono emersi quello che sono stati i più importanti leader neri della storia americana recente: Martin Luther King e Malcolm X sono stati alla guida dei movimenti sociali che hanno scosso questa società alle sue fondamenta. Il ruolo avuto dagli indiani nella formazione della cultura americana, rimane ancora più nascosto al moderno occhio "eurocentrico", e per certi versi ancora più complesso rispetto al ruolo che avuto i neri americani. Ma non meno importante, ed in larga misura ha determinato il terreno su cui si sono evolute le relazioni tra bianchi e neri (dopo tutto, è stata l'impossibilità di schiavizzare gli indiani ad aver portato all'utilizzo degli africani).

Sia il Rinascimento che la Riforma hanno riguardato ideologie che parlavano di un «ritorno» ad un qualche passato idealizzato: il Rinascimento guardava al classicismo greco-romano, e la Riforma volgeva il suo sguardo alle prime comunità cristiane, precedenti alla comparsa della Chiesa cattolica. Questa svolta verso le «origini» avvenne, forse non a caso, proprio quando l'esplorazione europea rivelò l'esistenza di terre (in particolare, il Nord America ed il Brasile) e di «popolazioni senza lo Stato» che, per alcuni, sembravano incarnare l'immaginario biblico di «prima della caduta». Si tratta, qui, di una questione complicata (affrontata meglio nel mio "Race and the Enlightenment"), ma c'è da dire che è stata al centro di tre secoli di utopie legate al Nuovo Mondo!

Riprendiamo il filo della questione agraria. La guerra civile americana del 1861-1865 è stata l'epilogo di una crisi che ha dominato la politica americana, dal suo apparire negli '40 del 19° secolo e fino alla sua eclissi degli anni 1870, vale a dire, proprio nel periodo in cui sono nati i moderni movimenti europei ed americani della classe operaia. L'emancipazione degli schiavi, dei quali era un prodotto, faceva infatti parte di una più ampia congiuntura politica internazionale che vedeva l'emancipazione dei servi della gleba in Russia, la Restaurazione Meiji in Giappone, e le unificazioni della Germania e dell'Italia, ciascuna delle quali, nei termini di una riorganizzazione del mercato interno rivolta ad una nuova fase di accumulazione del capitale. Nel 1873, aveva avuto inizio una depressione mondiale, che ebbe l'effetto di sgonfiare i prezzi dei prodotti agricoli fino gli anni 1890. Di conseguenza, gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, l'Argentina e l'Australia emergevano in quanto principali esportatori di grano. La drastica diminuzione del costo del cibo rese possibile che il consumo materiale per i lavoratori aumentasse, sebbene i loro salari reali, nella medesima deflazione, diminuissero.

Lo stesso processo iniziò a verificarsi anche per quei prodotti che verranno consumati dai lavoratori una ventina d'anni dopo. A partire dagli anni 1880, in parte stimolati dalla capacità di nutrire un maggior numero di lavoratori industriali urbani per mezzo di salari più bassi, la produzione di massa divenne una priorità assoluta, in particolar modo negli Stati Uniti ed in Germania. A partire dagli anni '20 del Novecento, il capitalismo era sul punto di mettere a disposizione della classe operaia i beni di consumo prodotti in serie e durevoli, così come era avvenuto precedentemente con il cibo. Con il diminuire dei costi di produzione, i lavoratori avrebbero potuto acquistare tali prodotti anche se il loro reddito rimaneva stabile, e perfino nel caso che addirittura diminuisse, in maniera relativa o assoluta. È stata una tale realtà - e non i «super-profitti» derivanti dagli investimenti imperialisti - la base materiale per il riformismo del movimento operaio occidentale classico.

In seguito a tutto questo, a partire dall'inizio del 20° secolo, il capitalismo americano è stato all'avanguardia nella creazione di una cultura urbana di consumo di massa, con sfumature edonistiche, la quale cominciava a minare seriamente la tradizione puritana nella cultura americana, che nel 1900 era rappresentata dalla moralità "vittoriana", dalle leghe anti-alcol, dal revival fondamentalista nella "Bible Belt", e dal boosterismo [*] delle piccole città. Questo consumo urbano di massa, insieme alla cultura edonista che esso ha rapidamente cominciato a produrre, ha reso possibile - a partire dalla rivoluzione nella produttività agricola, prima, e nella produttività industriale, dopo - un sogno che rimaneva lontano per i paesi europei dove i movimenti socialisti militanti erano in primo piano; movimenti che spesso essi stessi hanno avuto più di una ventata di moralità puritana. E al centro del fascino universale di questa cultura, si trovava la musica e la danza di matrice nero-americana, a cominciare dal cakewalk negli anni 1880, seguito poi dal ragtime e infine dall'«altra rivoluzione del 1917», la svolta mondiale del Jazz.

Il fondersi, risalente al 17° secolo, dell'anti-puritanesimo della Riforma Radicale tedesca e del millenarismo della Riforma Radicale inglese con gli indiani, e più tardi con gli africani, nel lungo periodo avrebbe creato la base sotterrane di una sorta di libertà genuina, che rimaneva comunque legata alla reificazione, all'atomismo e a quella passività

che l'Europa continentale avrebbe ottenuto seriamente su larga scala solo dopo la seconda guerra mondiale. Questo "Afro-Anabattismo", era e continua ad essere una tradizione rivoluzionaria genuinamente americana, su cui si sono basati, in ultima analisi, tutti i fondatori di ogni giacobinismo, socialdemocrazia e bolscevismo.

Quello che sto suggerendo è che la sinistra internazionale, appena uscita da oltre un secolo di egemonia, prima "tedesca" e poi "russa", sia stata di fatto colonizzata da una visione del mondo che ha le sue radici nelle problematiche degli Stati dispotici dell'Europa continentale, e di quelle delle loro opposizioni; una visione del mondo che accettava acriticamente tutta quanta l'intera eredità del «Aufklaerung» (uso qui il termine tedesco di «Illuminismo», in quanto esso ha costituito il servizio civile prussiano dei primi anni del 19° secolo, il quale ha condotto quello strato sociale nella tradizione rivoluzionaria, culminata nella filosofia di Hegel) sviluppatasi poi dalla parte del servizio civile statale e dall'intellighenzia, ed ha poi messo in ombra quelle che erano le radici della Riforma Radicale presenti nel marxismo, in particolare per quei paesi, come gli Stati Uniti, dove l'ala sinistra della Riforma era stata effettivamente la fonte diretta della tradizione radicale. Possiamo facilmente immaginare un esponente di questo punto di vista «Aufklaerung» mentre ammette che la Riforma Radicale è stata effettivamente alla base della tradizione radicale nativa americana, solo per poi continuare dicendo in modo del tutto naturale che tale tradizione - in contrasto con la visione ostentatamente marxista da lui difesa - era "piccolo borghese".

Forse è questo un termine utile per cogliere il carattere pre-industriale, o anti-industriale dei Mennoniti, degli Schwenkfelders e degli Hutteriti delle comunità comuniste della Pennsylvania orientale, dei radicali del Grande Risveglio del 1740 che hanno generato il fermento che ha portato alla Rivoluzione Americana, degli Shakers, del partito "anti-massonico" del 1820 nello stato di New York, degli Abolizionisti o di alcune correnti del radicalismo agrario del dopoguerra civile. Presi da sé soli, forse questi seguaci di Jacob Böhme, Immanuel Swedenborg e William Blake - i veri teorici della tradizione americana «nativa» - potrebbero anche essere liquidati con il più sprezzante degli epiteti marxisti. Ma ciò che rende unica l'America, la fonte principale di quello che io chiamo «Afro-Anabattismo», è proprio l'incrocio, il «crossover» tra questi rifugiati provenienti dalla sconfitta della Riforma Radicale Europea e gli indiani, e più tardi gli africani che hanno incontrato qui, come abbiamo rapidamente tratteggiato. E a partire da questo crossover - il progetto storico nascosto di quella che era una «Nuova Gerusalemme» multirazziale che, già alla fine del 17° secolo, indicava qualcosa che si trovava al di là dell'Occidente - sto suggerendo come la tradizione utopica americana sotterranea abbia abbandonato il terreno del radicalismo «piccolo borghese». Se la tradizione radicale continentale europea si basa sulla fusione dell'intellighenzia con la classe operaia e con quella contadina, allora la tradizione radicale americana, le cui fonti risultano essere precedenti all'«Aufklaerung», si basa sulla fusione tra Riforma Radicale, indiani e africani. Se il nostro ipotetico paladino della corrente «Aufklaerung» del marxismo contemporaneo desidera definire «piccolo borghese» la tradizione radicale nativa, allora dovrebbe quanto meno rendersi conto che egli sta parlando assumendo il punto di vista del servizio civile dello Stato illuminato - quello che industrializza i paesi arretrati - e non quello dell'umanità emancipata, superando così il lavoro e il tempo libero in nuovo tipo di attività della specie.

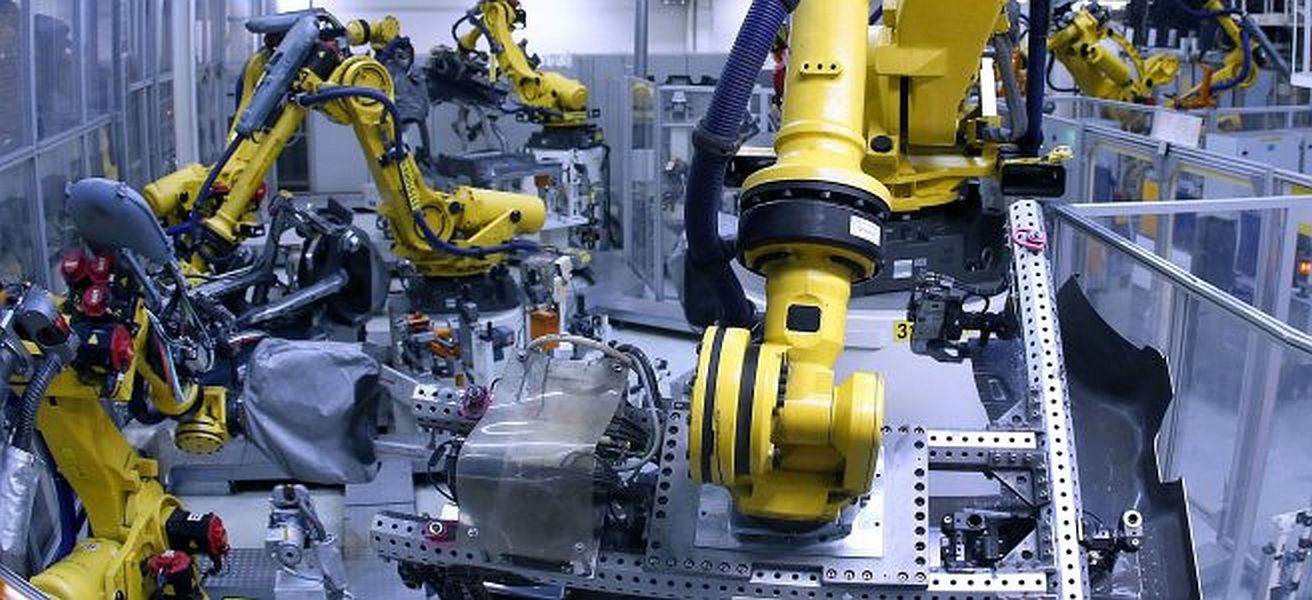

I lettori - alle prese con i problemi pratici dell'attuale crisi e con l'apparente vicolo cieco in cui la tradizione che deriva principalmente da Lenin, Trotsky o Luxemburg sembra condurci, portandoci in un mondo nel quale la robotica e la deindustrializzazione stanno decimando la classe operaia occidentale, su cui le vecchie tradizioni poggiano - a questo punto potrebbero anche domandarsi a cosa possa servire resuscitare le vecchie correnti «native» del radicalismo. Nell'attuale economia globale «sovranazionale», non sarebbe forse solo un'ulteriore utopia «reazionaria» ancora più morta di quanto non lo sia l'eredità della Seconda e della Terza Internazionale? I direi piuttosto: al contrario.

Se il marxismo della Seconda e della Terza Internazionale – includendo in esso quelli che sono stati i suoi migliori rappresentanti - è stato in effetti l'ideologia di un «completamento della rivoluzione borghese», nella quale la questione agraria e il ruolo dei contadini sono stati gli ingredienti meno noti, ma indispensabili, in quelli che erano ostentatamente i movimenti della «classe operaia»; se questi movimenti erano in realtà più orientati all'abolizione del pre-capitalismo, piuttosto che a quella del capitalismo (un progetto nel quale hanno avuto un discreto successo, dalla Germania alla Cina); e se hanno finito per incorporare in sé il «discorso» del servizio civile statale illuminato, ed hanno trasformato il marxismo da quella che era una teoria della «comunità umana materiale» (Manoscritti del 1844) in una strategia per industrializzare i paesi arretrati; allora a questo punto mi sembra giusto dover dire che tali movimenti sono sorti dal mondo dell'egemonia del lavoro che ha imposto sé stessa, prima in Inghilterra e poi altrove, a partire dal 17° secolo in poi.

Ma il marxismo, in quelle che erano le sue sorgenti e le sue aspirazioni più profonde, non ha a che fare solo con l'«umanizzazione» del mondo del lavoro, e neppure con il controllo della produzione (e della riproduzione) da parte della classe operaia; cose che sono state al centro delle più sane correnti marxiste del 20° secolo. Il marxismo riguarda il superamento dell'antagonismo capitalistico tra lavoro e tempo libero in quello che dovrebbe essere un nuovo tipo di attività, la quale possa comprendere le attività attualmente disperse in quelle sfere separate. La tradizione americana della Riforma Radicale/Indiana/Africana proviene da un passato precedente all'istituzione dell'egemonia del lavoro, e indica un futuro che va oltre l'egemonia del lavoro, caratterizzato da una più alta forma di «attività totale» che, nel migliore dei casi, si è manifestata nelle società pre-capitaliste (ad esempio, nelle grandi manifestazioni del Rinascimento), e che in realtà si trova più vicina al comunismo di quanto lo siano le ricette per l'industrializzazione dei paesi arretrati della Seconda e Terza Internazionale.

Non molto tempo fa, i critici del marxismo erano soliti riferirsi allo standard del tenore di vita dei lavoratori occidentali come se esso fosse l'ovvia confutazione della vecchia previsione marxista riguardo il «progressivo immiserimento» del proletariato. La comparsa della «rust belt», nel Midwest, e le legioni di senzatetto che frugano nei bidoni dell'immondizia, in ogni città americana, ha seppellito quel punto di vista, e la maggior parte della gente presagisce che questo è solo l'inizio. Ma simili inconfutabili conferme della teoria marxiana della crisi non servono ad occultare il malessere sentito da quei rivoluzionari socialisti che sentono che le loro migliori tradizioni sono per il presente e per il futuro delle misere guide, e che né l'eredità rivoluzionaria della «Germania» né quella della «Russia», e neppure i più accessibili ricordi della storia americana del lavoro, come Flint '37, possono essere più di grande utilità nel mondo della nuova divisione internazionale del lavoro e delle strategie, ad alta intensità tecnologica, per espellere il lavoro vivente dal processo di produzione. Le fabbriche occupate a Flint erano tra le le più nuove e le più produttive del mondo; oggi, non esistono più, né lì né in altri siti produttivi negli Stati Uniti. Marx, nei Grundrisse (1857), fu anche un visionario, nel prevedere una fase del capitalismo nella quella la scienza si sarebbe appropriata direttamente del processo produttivo, e sarebbe diventata di per sé un'importante fonte di valore. Una simile fase del capitalismo, non solo coesisterebbe con l'espulsione su larga scala del lavoro vivente dalla produzione di massa, ma sarebbe l'altra faccia di tale espulsione. Fondamentalmente, stiamo vivendo in quel mondo. Per la classe operaia americana, e per i suoi alleati, l'unica scelta è quella di una prospettiva marcatamente internazionalista finalizzata ad una ricostruzione dell'economia globale basata e guidata dalla classe operaia, oppure continuare a subire la continua ristrutturazione capitalistica adesso in corso, con tutta la deindustrializzazione e lo sventramento del tenore di vita che ciò implica, di cui gli ultimi 10-15 anni sono stati solo un assaggio.

Ma dall'altro lato di questa fase «Grundrisse» del capitalismo, che adesso si sta realizzando su scala globale, ad aver dominato - da quando il capitalismo è diventato per la prima volta il modo di produzione dominante - è stata l'emancipazione della società dall'egemonia del lavoro. Questa emancipazione, come abbiamo detto prima, non sarà la Lotusland cibernetica immaginata da alcuni «visionari» degli anni '60 (che si limitava semplicemente ad estrapolare da una visione degradata del tempo libero capitalistico, e dalla sua passività, una tendenza per il futuro), ma piuttosto un nuovo tipo di attività in cui il lato creativo, propositivo del lavoro contemporaneo e gli aspetti dispersi (ad esempio, estetici) del «tempo libero» contemporaneo si fondono in qualcos'altro. In alcune società degli aborigeni australiani, ad esempio, la parola che viene usata per «lavoro» e per «gioco» è la stessa, e non esiste alcuna parola per «arte», dal momento che tutto quanto è permeato da quella dimensione estetica che noi abbiamo isolato nel ghetto dell'«arte». Se tutta questa analisi dell'avvenuta fusione tra Riforma Radicale, Indiani e Africani è giusta, allora i radicali americani posseggono un patrimonio di straordinaria ricchezza che può servire loro a rinnovare il movimento nel prossimo periodo di confronto che li aspetta; un'eredità valida non solo per gli Stati Uniti ma che è finalmente degna anche di quella «forma della terra Angelica», per dirla con Blake, che il mondo ha tentato, ed in qualche misura ancora oggi cerca di provare a vedere nell'incompiuto progetto storico di questo paese.

- Loren Gordner - Luglio 1987 -

NOTE

[*] N.d.T.: Il boosterismo è l'atto di promozione di una città, città o organizzazione, con l'obiettivo di migliorarne la percezione pubblica. Potenziare può essere semplice come parlare dell'entità a una festa o elaborato come stabilire un ufficio dei visitatori. È stato in qualche modo associato alle piccole città americane

BREVE BIBLIOGRAFIA

(I titoli appaiono nell'ordine suggerito dal loro susseguirsi delle idee esposte nel testo)

- Sulla tradizione della Riforma Radicale, si veda; Frederick Engels, "La guerra contadina in Germania".

- Su alcune inadeguatezze del Marxismo divulgato dalla Seconda Internazionale, si veda: Karl Korsch, "Il marxismo e la filosofia".

- Sui NIC (Paesi di Nuova Industrializzazione) ed il loro impatto sull'economia mondiale e sull'ideologia terzomondista, si veda: Nigel Harris, "The End of the Third World: Newly Industrializing Countries and the Decline of an Ideology". In proposito si può leggere questo breve articolo (LA STRANA MORTE DEL TERZO MONDO, di Beverly J. Silver & Giovanni Arrighi in http://spazioinwind.libero.it/rfiorib/documenti/terzo_arrighi.htm

- Sull'impatto internazionale del calvinismo, si veda Michael Walzer, "La rivoluzione dei santi. Il puritanesimo alle origini del radicalismo politico" (edizioni Comunità).

- Sugli Shakers ed altre correnti del primo comunismo americano, si veda: Henri Desroches, "Gli Shakers americani" (edizioni Comunità).

- Sull'impatto che la religione secolarizzata ha avuto sulla politica americana, si veda: Robert Bellah, "The Broken Covenant: : American Civil Religion in Time of Trial".

- Riguardo al retaggio del «American Gothic» dei puritani, sottolineo l'eccezionale importanza che hanno avuto per la mia visione della storia americana, due libri di Richard Slotkin: "Regeneration Through Violence: the Mythology of the Frontier 1800-1860" e "The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800-1890".

- È stato anche utile il libro di Richard Drinnon, "Facing West: The Metaphysics of Indian-Hating and Empire-Building"; il quale ripercorre lo sviluppo dalle guerre dei puritani con gli indiani, al Vietnam.

- Sulla crisi della tradizione dei «Rambo», si veda: Tom Engelhardt, "The End of Victory Culture: Cold War America and the Disillusioning of a Generation".

- il libro di W.J. Cash, "The Mind of the South", mostra come l'ideologia pre-1840, l'ideologia pre-industriale del Sud sia stata rielaborata nell'era dell'industrializzazione, e suggerisce come un'analisi simile possa essere sviluppata per gli Stati Uniti nel loro insieme.

- Sull'impatto avuto dall'indiano sulla cultura americana, si veda: Elemire Zolla, "I letterati e lo sciamano" (Marsilio).

- Sullo sviluppo di quella che è stata una musica spiccatamente afroamericana, distinguendosi dall'iniziale eredità africana, "La musica dei neri americani. Dai canti degli schiavi ai Public Enemy" (Il Saggiatore) di Eileen Southern è una buona introduzione.

- Sul confronto diretto della musica nera americana con la tradizione rivoluzionaria europea continentale, si veda: S. Frederick Starr, "Red and Hot: the Fate of Jazz in the Soviet Union".

- Sulla relazione tra la musica nera del 20° secolo e le tradizioni religiose africane ed afroamericane, si veda: Lawrence Levine, "Black Culture and Black Consciousness".

fonte: libcom