C’è un’avventura dentro l’avventura, una storia dentro la storia in C’era una volta in America: dal momento in cui è stato pensato per la prima volta a quello in cui è stato presentato a Cannes, evento speciale al Festival, passano diciotto anni. Diciotto anni durante i quali avviene di tutto. Ma dopo mezz’ora di film, la magia è svelata: altro che gangster movie, C’era una volta in America è un’opera-mondo, un’epica moderna, o postmoderna, l’unica possibile. «Nasco con il neorealismo, – diceva Sergio Leone, – ma ho sempre pensato che il cinema è avventura, mito, e che l’avventura e il mito possono raccontare i piccoli fantasmi che ognuno di noi ha dentro». Sono i fantasmi dell’amore non corrisposto che diventa volontà di potenza, della violenza, dell’amicizia, del tradimento, della vendetta, del desiderio e del suo lato oscuro, la delusione o – peggio ancora – la sua completa soddisfazione. I fantasmi di chi ha sognato il Sogno americano. Di piccoli fantasmi in C’era una volta in America ce ne sono tanti, e lo sa bene Piero Negri Scaglione che quando lo vide per la prima volta, nel 1984, non aveva nemmeno vent’anni e gli sembrò che quel film ambientato in un tempo e uno spazio lontani raccontasse meglio di mille altri una generazione, un’epoca, forse un’ossessione. Ossessione-passione che divenne la sua: per anni Negri Scaglione ha indagato le vicende che portarono alla realizzazione del film, è andato a cercare e intervistare i protagonisti di quella storia o anche chi l’ha soltanto sfiorata in un piccolo ruolo, i produttori, gli sceneggiatori, gli attori. Ne viene fuori il ritratto epico di un personaggio larger than life, e di un film che, dettaglio dopo dettaglio, aneddoto dopo aneddoto, diventa spaccato di un’epoca e di un Paese, il nostro.

«Dico a tutti che si tratta del mio film migliore, probabilmente è così e di sicuro lo penso davvero, ma quel che voglio precisamente dire è che C’era una volta in America sono io». Sergio Leone

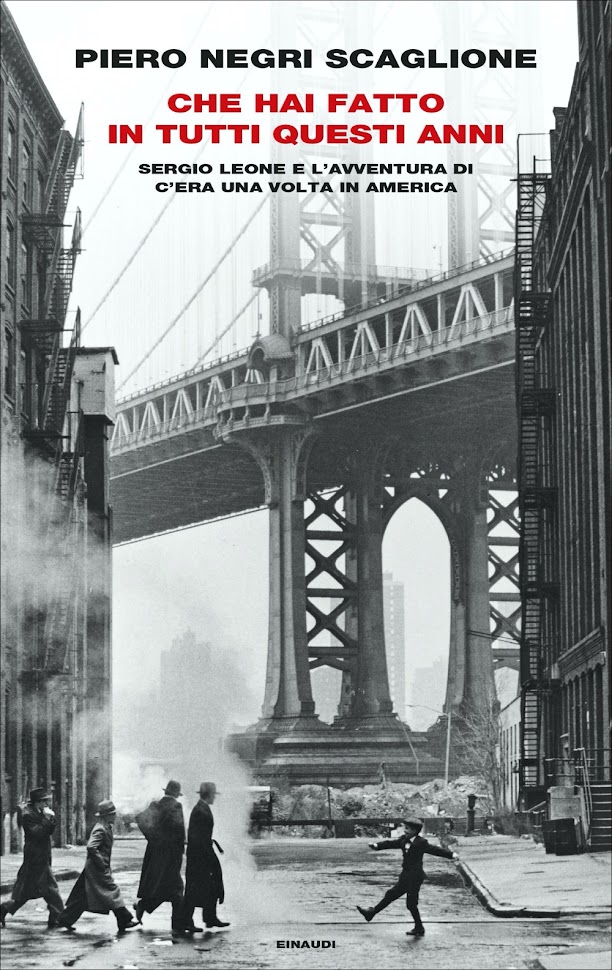

(dal risvolto di copertina di: "Che hai fatto in tutti questi anni. Sergio Leone e l’avventura di C’era una volta in America", di Piero Negri Scaglione. Einaudi, pagg. 240, € 20)

Il film più sofferto di Sergio leone

di Andrea Martini

All’epoca della sua uscita, nel 1984, i diciotto anni necessari per realizzare C’era una volta in America non ebbero eccessiva risonanza. La travagliata genesi del film non fu evocata se non per misurarne la riuscita, che non a tutti sembrò, allora, proporzionata all’attesa. Passarono delle stagioni prima che l’ardimentosa architettura narrativa si rivelasse nella sua complessità e la paradossale chiarezza del racconto abbagliasse gli spettatori. Solo allora, stropicciando gli occhi addormentati nel tedio della routine, ci si rese conto come quell’epopea fosse l’ultimo grandioso esempio di finzione cinematografica, nonché il frutto di un sogno personale perseguito con tenacia, a cui gli anni di affannoso lavorio non erano di peso.

A raccontare tutto ciò che accadde nel lasso di tempo che intercorre tra la prima suggestione di Leone, quando Sergio Colizzi gli porge Mano armata, e la proiezione di Cannes, in cui il regista recita lapidario «C’era una volta in America sono io», arriva un bel libro di Pietro Negri Scaglione. Edito da Einaudi, "Che hai fatto in tutti questi anni" (ovvero il quesito che Fat Moe rivolge a Noodles permettendogli di rispondere con la formula dell’incipit proustiano), è il frutto di un lavoro capillare a cui sono stati dedicati lo stesso numero di anni occorsi a Leone per dar vita al suo capolavoro.

Assemblando per tre lustri dati, notizie, memorie (di testimoni per lo più oggi scomparsi), l’autore ricostruisce un puzzle senza lasciare tessere scoperte: dal suo disegno non solo affiorano genesi e realizzazione del film ma, a sbalzo, emerge la figura di un regista monumentale nel mestiere quanto fragile nell’intimità. Con questo obiettivo Negri Scaglione ha inseguito celebrità e figure meno note in mezzo mondo, raggiungendole fisicamente o attraverso la rete o solo interrogando i consanguinei. Ha ricostruito gli incontri che Leone avrebbe avuto con il gangster-scrittore Harry Gray, sodale prima di Frank Costello e poi di Mike Spillane, e trascorso giornate con il figlio Simon, prodigo di particolari sulla vita di quel padre che si raccontò come Noodles. Non ha esitato a recarsi al Ramson Center di Austin in Texas dove si trova la versione della sceneggiatura di Norman Mailer giudicata pessima e protestata con tanto di cause legali, e dove si possono leggere gli appunti (List of things to do) di Robert De Niro inizialmente assai critici col film.

Nascita, crescita e vicissitudini della sceneggiatura sono la spina dorsale del racconto.

Enrico Medioli, proustiano (via Visconti), ebbe larga parte e fece del Tempo la dimensione essenziale per attribuire alla vicenda il carattere del mito e per avvolgerla in un velo di profonda malinconia. La sua presenza accanto a Bernardi Benvenuti fu un’intuizione geniale di Leone che non esitò nemmeno ad accogliere Kim Arcalli - a cui si deve l’idea di Noodles richiamato da Max dopo trent’anni per farsi uccidere. Medioli incontrato (nel 2011) racconta il clima delle sedute e rivela («uno sceneggiatore è un po’ uno psicanalista del regista») i cangianti stati d’animo di Leone. Meticoloso, capace di repertoriare migliaia di foto di New York nelle diverse epoche, sicuro del valore epico del suo progetto ma costantemente alla ricerca di autorità (Sciascia, Mailer, Milos Forman) che ne confermino, magari solo con il loro stupore, la validità. Ogni volta Leone racconta loro, da affabulatore sperimentato, il suo film, talvolta impiegando molte ore, come accade con Don Petersen a cui avrebbe voluto affidare la conformità dei dialoghi alla cultura yiddish (effettuata poi da Stuart Kaminsky): le dieci pagine della trascrizione fatta all’epoca valgono da sole il libro. Fluviale, incontenibile Leone recita la fantasmagoria dello spettacolo e il suo irreversibile tramonto in una sintesi che mette a nudo il suo cuore. Con uguale scrupolo vengono rintracciati tutti gli altri fili della trama: la difficile acquisizione dei diritti del libro, i miracolosi spartiti di Morricone, i produttori susseguitisi, le scelte degli interpreti, il gigantesco casting, i tecnici coinvolti, dando più volte spazio a personaggi trascurati come l’amico d’infanzia Claudio Mancini, ex elettricista di Cinecittà, organizzatore, che tenne in pugno i set transoceanici e riuscì a limitare Leone laddove nessuno aveva osato.

I sette capitoli del libro non solo costituiscono l’odierna preziosa memoria del film, ma ci raccontano vent’anni della cinematografia italiana con imprevedibili aperture sulla società (curioso il passaggio in cui Sergio Segio racconta come in Prima Linea ci si dividesse tra fan di Peckinpah e di Leone). Niente note, niente bibliografia per un saggio che per ricerca, fonti e precisione lascia indietro molte tesi universitarie dedicate all’argomento; o se si preferisce un romanzo che narra un’incredibile vicenda senza romanzare.

- Andrea Martini - Pubblicato su La Domenica del 30/1/2022 -

Nessun commento:

Posta un commento