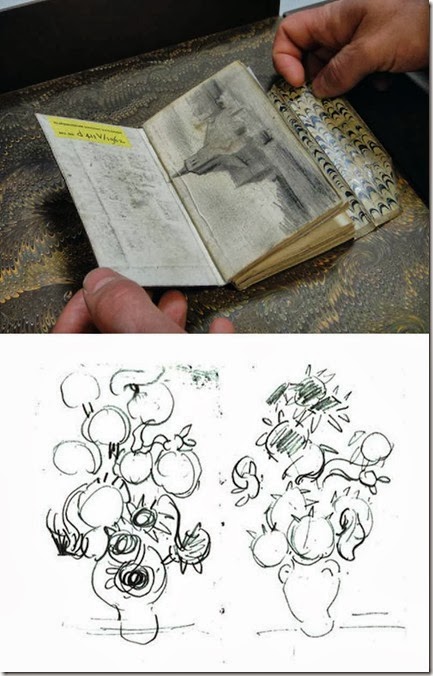

Sembra che, a quanto scrive Molly Oldfield nel suo libro "The Secret Museum: Some Treasures Are Too Precious to Display...", sparsi per il mondo e ben nascosti nei musei, si trovano reperti che vengono giudicati troppo preziosi - o qualcosa del genere - per essere mostrati nelle esposizioni. Oggetti come il taccuino di schizzi di Van Gogh, conservato ad Amsterdam nel museo che porta il nome dell'artista, o come il tagliacarte di Dickens, il cui manico era stato realizzato usando la zampa impagliata del gatto preferito dello scrittore, che si trova nella New York Pubblic Library. Persino. alla Royal Society di Londra, un pezzettino della corteccia dell'albero dai cui cadde la famosa mela di Newton! Per non parlare dei cappelli di Livingstone e Stanley che si conservano, sempre a Londra, alla Royal Geographical Society.

Solo un blog (qualunque cosa esso possa voler dire). Niente di più, niente di meno!

sabato 12 ottobre 2013

venerdì 11 ottobre 2013

mancanza di fiducia

A partire dall'inizio degli anni 1980, a Palermo venne dato inizio al servizio di radiotaxi, simile a quello che già funzionava da qualche tempo in altre grandi città italiane. Una centralina raccoglieva le chiamate dei clienti ed assegnava le corse in base alla posizione dichiarata da ciascuna vettura. Solo che ben presto,i tassisti cominciarono a sganciarsi dal servizio, sostenendo che, secondo loro, quasi tutti mentivano sistematicamente, a proposito della posizione dichiarata, fingendo di essere più vicini al cliente, al fine di accaparrarsi la corsa. Ovviamente, la cosa era impossibile da dimostrare, considerato che stiamo parlando del territorio di una città con un milione di abitanti. Ma, già nel 1987 il servizio praticamente languiva. Nessuno si fidava di nessuno.

Va detto che questo genere di problema, relativo alla fiducia, era già venuto fuori anche in altre città. Assegnare il cliente al taxi più vicino, comportava che ci si fidasse della posizione che ciascun autista dichiarava, a meno che tutti i tassisti non si controllassero l'uno con l'altro in ogni momento e visto che in quel periodo non esisteva ancora nessun strumento tecnologico di localizzazione. Le soluzioni adottate erano diverse, fra città e città. A Milano e a Napoli si fece affidamento sul controllo reciproco, per cui gli autisti potevano denunciare chi veniva sorpreso a barare. I furbi subivano una penalizzazione o, addirittura, venivano esclusi dal servizio. Vennero organizzati servizi di "polizia", a turno tra gli autisti, per vigilare. A Roma, invece, venne istituito un diverso sistema di assegnazione della corsa: il primo tassista che rispondeva si assicurava il cliente. Chiaramente, non era un sistema ottimale, tanto per gli autisti quanto per i clienti, i quali dovevano pagar di più per taxi che spesso venivano da più lontano, però in questo modo riuscirono a mantenere il servizio.

Insomma, un problema di fiducia! Questa storia, raccontata da Diego Gambetta nel suo libro "La mafia siciliana" del 1993, serve all'autore come punto di partenza per l'analisi del fenomeno della mafia. Per Gambetta, la mafia è un'Impresa peculiare che fornisce protezione all'interno di una società con livelli molto bassi di fiducia, svolgendo il ruolo di arbitro indipendente, nel quadro di accordi e di contratti volti a proteggere ogni tipo di attore, inclusi gli illegali, i quali per la loro propria natura non possono ricorrere alla protezione e all'arbitraggio dello Stato.Perciò, il dominio della Mafia sulla società perpetuerebbe una base di mancanza di fiducia, di modo che gli accordi possano funzionare e gli affari possano svolgersi entro limiti ragionevoli; purché tutti abbiano presente che l'assenza della protezione offerta dai mafiosi provocherebbe il caos. Altresì, la protezione mafiosa non aspira affatto all'universalità ed all'equità, ma viene venduta singolarmente a ciascun cliente, ed è del tutto contingente. Per illustrare questo genere di concetto, Gambetta cita il saggio di Marc Monnier sulla camorra che riporta il seguente lamento di un cocchiere napoletano dell'800:

« L'anno scorso ho avuto bisogno di sbarazzarmi di un cavallo cieco e lui (un camorrista) mi ha aiutato a venderlo come se fosse buono, perché mi proteggeva. Adesso è in galera, e senza di lui sono stato costretto a comprare un pessimo cavallo . Era un vero gentiluomo! ».

Tuttavia, questo non spiega come mai in posti come Napoli si fosse arrivati ad una soluzione, né spiega perché la mafia non si era assunta la protezione dell'affare dei taxi, così come proteggeva altri mercati, come quello dei generi alimentari, delle pompe funebri, dei borseggiatori, dei fiorai, delle costruzioni, del parcheggio illegale e lo stesso mercato politico. Probabilmente, forse, il mercato dei taxi era troppo difficile da proteggere: le vetture si muovono incessantemente in una zona assai ampia ed un'organizzazione preposta a controllarle avrebbe dovuto coprire capillarmente tutta la città ed il costo sarebbe stato enorme. Però, di nuovo, perché non ha organizzato i tassisti stessi; che poi erano quelli che meglio di tutti potevano controllare il rispetto delle regole?

La risposta che azzarda Gambetta è che i tassisti non avevano il coraggio di vigilare e denunciare il loro colleghi perché molti di loro erano protetti a titolo individuale, in quanto esercitavano un servizio di vigilanza, in virtù della loro capacità di muoversi per tutta la città e parlare con ogni tipo di cliente.

«Sono eccellenti spie», dice di loro, nella sua autobiografia Joe «Bananas» Bonanno, il famoso boss italoamericano.

Si può facilmente supporre che, prima dell'introduzione del servizio di radiotaxi, alcuni autisti godessero della protezione dei mafiosi, che poi si estendeva a tutta la categoria: quasi nessuno si permetteva di derubare o aggredire un tassista. Ma, instaurato il servizio di radiotaxi, la cosa gli si rivoltò contro: nessuno si azzardava a denunciare un collega che barava, per timore di possibili rappresaglie. Gli autisti non protetti credevano che i loro colleghi che avevano degli "amici" potessero imbrogliare impunemente, mentre loro dovevano abbozzare o abbandonare il servizio. Però nemmeno i tassisti protetti potevano essere sicuri che anche gli altri, a loro volta, non fossero protetti da qualche mafioso. La storia dei tassisti di Palermo, così, potrebbe essere un ottima fotografia di come la Mafia, allo stesso tempo, puntella e distrugge la fiducia.

La storia però ha un lieto fine,o qualcosa del genere. Gambetta racconta che nel 1989 si trovò finalmente una soluzione per organizzare i radiotaxi. Le vetture si concentravano in quelle che erano delle fermate distribuite per tutta la città, ed ogni autista, appena arrivato, dichiarava la sua posizione. La centrale assegnava la corsa al primo taxi in coda alla fermata più vicina al cliente. Questo evitava che i tassisti si controllassero e si denunciassero fra di loro, anche se il sistema era molto inefficiente. Soprattutto per i clienti che dovevano pagare corse più lunghe, specialmente se vivevano lontani dal centro. Un piccolo prezzo, da pagare alla Mafia.

giovedì 10 ottobre 2013

acqua

Finita la seconda guerra mondiale, in una Germania distrutta, sconfitta e umiliata, si muovevano diversi gruppi di ebrei. La maggior parte di essi si dedicava alla ricerca dei collaboratori del nazismo. Per lo più, si trattava di azioni individuali, comprensibili, ma di poco conto. Ma fra tutti, c'era un gruppo più audace, che aveva progettato l'avvelenamento degli acquedotti di diverse grandi città tedesche. Pensavano che, così facendo, avrebbero potuto uccidere sei milioni di tedeschi, in modo da poter vendicare i sei milioni di ebrei!

Poi, alla fine, per una ragione o per l'altra, il piano fu cambiato, e si risolse nell'avvelenamento di quei prigionieri, soldati delle SS, che attendevano di essere giudicati dagli americani. Il piano venne messo in pratica, e di questa storia esiste testimonianza in un documentario all'interno della serie televisiva di History Channel, "A caccia di nazisti", così come la rammenta, inoltre, in un suo articolo, Paul Lustgarten.

Nel documentario, si può ascoltare la testimonianza di uno dei membri del commando ebraico che preparava l'avvelenamento degli acquedotti, per portare a termine il quale si doveva far passare per un operaio tedesco; e le parole che continuava a sentire a proposito della situazione in cui si trovava la Germania, finita la guerra, i commenti erano «la colpa di tutto questo è degli ebrei». La colpa della sconfitta, la colpa dei bombardamenti alleati, la colpa della fine dello stato nazista, la colpa di tutta la guerra! A cos'era servito, ai tedeschi, venire a conoscenza dei campi di sterminio? A cos'erano serviti i milioni di morti, quando si continuava a pensare che la causa della sconfitta stava nel fatto che non erano stati uccisi abbastanza ebrei?

Certo, non tutti la pensavano così. Molti preferivano raccontarsi qualche storiella, del tipo che Hitler era pazzo e cose del genere. Erano le chiacchiere che si sentivano pronunciare dai tedeschi in coda alle pompe dell'acqua. Insomma, tutto il mondo era stato perseguitato ... e nessuno sapeva niente!

mercoledì 9 ottobre 2013

crisi e potere

La crisi perpetua come strumento di potere

(Conversazione con Giorgio Agamben)

Intervista uscita in tedesco il 24 maggio 2013 sul Frankfurter Allgemeine Zeitung e poi pubblicata in inglese dalla casa editrice Verso il 4 giugno 2013.

fonte: Il Lavoro Culturale

Professor Agamben, quando lo scorso marzo ha proposto l’idea di un “impero latino” contro il dominio tedesco in Europa, s’immaginava che questa idea avrebbe avuto una tale risonanza? Nel frattempo il suo saggio è stato tradotto in molte lingue e discusso appassionatamente in mezzo continente…

Giorgio Agamben: No, non me lo aspettavo. Ma credo nella forza delle parole, quando sono pronunciate al momento giusto.

La frattura dentro l’Unione Europea è davvero una frattura tra economie e modi di vita “germanico” del nord e “latino” del sud?

G.A.: Vorrei chiarire il fatto che la mia tesi è stata esagerata dai giornalisti e quindi fraintesa. Il titolo del mio articolo, “L’impero latino al contrattacco!”, è stato scelto dalla redazione di Libération ed è stato ripreso dai media tedeschi. Non ho mai utilizzato quella frase. Come potrei contrapporre la cultura latina a quella tedesca, quando qualsiasi europeo dotato d’intelligenza sa che la cultura italiana del Rinascimento o della Grecia classica sono oggi parte integrante della cultura tedesca, la quale le ha riformulate e se n’è appropriata!

Dunque non è una questione di “impero latino” dominante o di tedeschi ignoranti?

G.A.: L’identità di ogni cultura europea è un’identità di frontiera. Un tedesco come Winckelmann o Hölderlin potrebbe essere più greco dei greci. E un fiorentino come Dante potrebbe sentirsi tedesco quanto l’imperatore Federico II di Svevia. Questo è ciò che caratterizza l’Europa: una particolarità che non smette di oltrepassare le frontiere nazionali e culturali. L’oggetto della mia critica non era la Germania, ma il modo in cui l’Unione Europea è stata costruita, vale a dire su base esclusivamente economica. Dunque, in questo processo di costruzione sono state ignorate sia le nostre radici culturali e spirituali, sia quelle politiche e giuridiche. Se ciò è stato interpretato come una critica alla Germania, è perché la Germania, a causa della sua posizione dominante e nonostante la sua eccezionale tradizione filosofica, oggi sembra incapace di concepire un’Europa fondata su qualcosa di diverso dall’euro e dall’economia.

In che senso l’Unione Europea ha negato le sue radici politiche e giuridiche?

G.A.: Quando parliamo di Europa oggi, ci troviamo di fronte all’enorme repressione di una verità tanto dolorosa quanto ovvia: la cosiddetta costituzione europea è illegittima. Il testo varato con questo nome non è mai stato votato dai popoli europei. Quando è stato messo ai voti, ad esempio in Francia e Olanda nel 2005, è stato rifiutato con forza. Quindi, dal punto di vista legale, ciò che abbiamo non è una costituzione, bensì un trattato concordato tra governi: diritto internazionale, non diritto costituzionale. Recentemente un esperto tedesco di diritto molto rispettato come Dieter Grimm ci ha ricordato che la costituzione europea manca di un elemento democratico fondamentale, poiché ai cittadini europei non è stata concessa possibilità di esprimersi in merito. E ora l’intero progetto di ratifica popolare è stato congelato.

È proprio questo il famoso “deficit democratico” del sistema europeo…

G.A.: Non dovremmo perdere di vista questo elemento. I giornalisti, soprattutto in Germania, mi hanno accusato di non capire nulla di democrazia, ma farebbero bene a prendere in considerazione il fatto che l’Unione Europea è innanzitutto una comunità fondata su trattati tra stati camuffati con una costituzione democratica. L’idea di Europa come potere costituente è uno spettro che nessuno si azzarda più a evocare. Tuttavia è solo con una costituzione valida che le istituzioni europee potrebbero riacquisire legittimità.

Questo significa che lei vede nell’Unione Europea un’entità illegale?

G.A.: Non illegale ma illegittima. La legalità è una questione di regole con cui si esercita il potere; la legittimità è il principio che sta alla base di queste regole. I trattati legali non sono mere formalità poiché riflettono una realtà sociale. Per cui è chiaro che un’istituzione senza una costituzione non può seguire politiche sincere, e che ogni stato europeo continua ad agire secondo interessi egoistici – e oggi ciò significa chiaramente interessi economici. Il minimo comun denominatore di questa comunità si manifesta in maniera chiara quando l’Europa agisce come un vassallo degli Stati Uniti e prende parte a guerre che non sono fondate su alcun interesse comune, né sulla volontà dei popoli. Alcuni stati fondatori dell’Unione Europea –come l’Italia, con le sue molte basi americane– assomigliano più a dei protettorati che a degli stati sovrani. Nelle questioni politiche e militari c’è un Alleanza Atlantica, ma certamente non un’Europa.

Dunque lei all’Unione Europea preferirebbe un imperium latino, al cui stile di vita i “germanici” dovrebbero adattarsi…

G.A.: No, forse ho ripreso il progetto di “imperium latino” di Alexandre Kojève in maniera provocatoria. Nel Medio Evo quanto meno le persone sapevano che l’unione di società politiche diverse doveva significare qualcosa di più che una società esclusivamente politica. A quel tempo, il legame andava cercato nella cristianità. Oggi credo che questa legittimazione vada cercata nella storia dell’Europa e nelle sue tradizioni culturali. A differenza degli asiatici e degli americani, per cui la storia significa qualcosa di completamente diverso da come noi la intendiamo, gli europei incontrano sempre la verità nel dialogo con il proprio passato. Per noi il passato non significa solo un’eredità o una tradizione culturale, ma una condizione antropologica di fondo. Se ignorassimo la nostra storia potremmo solo penetrare nel nostro passato in maniera archeologica. Il passato diventerebbe per noi una forma di vita distinta. L’Europa ha una relazione speciale con le sue città, i suoi tesori artistici, i suoi paesaggi. In questo consiste l’Europa. E in questo risiede la sua sopravvivenza.

Quindi l’Europa è innanzitutto una forma di vita, una sensazione storica di vita?

G.A.: Sì, ed è per questo che nel mio articolo ho insistito sul fatto che dobbiamo preservare le nostre peculiari forme di vita. Quando gli Alleati hanno bombardato le città tedesche, sapevano che avrebbero potuto distruggere l’identità tedesca. Allo stesso modo, gli speculatori stanno distruggendo il paesaggio italiano con il cemento, le autostrade e le superstrade. Questo non significa solo derubarci di ciò che possediamo, ma anche della nostra identità storica.

Allora l’Unione Europea dovrebbe valorizzare le differenze al posto dell’armonizzazione?

G.A.: Forse non esiste un altro posto al mondo in cui è percepibile una tale varietà di culture e di forme di vita come in Europa. A mio avviso, in passato la politica si esprimeva nell’idea di impero romano, poi di impero romano-germanico. L’insieme ha sempre lasciato intatte le particolarità dei popoli. Non è facile prevedere cosa possa emergere oggi al posto di questo modello. Ma sicuramente un’entità politica che prenda il nome di Europa non può che muovere i suoi passi dalla consapevolezza del passato. È per questa ragione che la crisi attuale mi sembra così pericolosa. Dobbiamo immaginare l’unità nella piena consapevolezza delle differenze. Invece negli stati europei le scuole e le università – quelle stesse istituzioni che dovrebbero tramandare la nostra cultura e stimolare il contatto tra passato e presente – vengono demolite ed economicamente indebolite. Questo indebolimento va di pari passo con una crescente museificazione del passato. Un processo che sta prendendo piede in molte città, trasformate in zone storiche in cui gli abitanti sono costretti a sentirsi turisti negli spazi in cui vivono.

Questa museificazione strisciante va di pari passo con un impoverimento strisciante?

G.A.: È ormai chiaro che dobbiamo far fronte a problemi la cui natura non è solamente economica. La questione è l’esistenza dell’Europa nel suo insieme –a partire dalla nostra relazione con il passato. L’unico posto in cui il passato può vivere è il presente. E se il presente non percepisce più il proprio passato come un qualcosa di vivo, le università e i musei diventano problematici. È evidente che in Europa vi sono forze che cercano di manipolare la nostra identità tagliando il cordone ombelicale che ci lega al nostro passato. In questo modo le differenze vengono cancellate. Ma l’Europa può essere il nostro futuro se chiariamo a noi stessi che questo futuro significa prima di tutto il nostro passato. Un passato che si cerca sempre più di liquidare.

Dunque questa crisi è la forma di espressione di un sistema di governo che si applica alle nostre vite quotidiane?

G.A.: Il concetto di “crisi” è ormai divenuto il motto della politica moderna, e da tempo fa parte di tutte le sfere della vita sociale. La parola stessa esprime due radici semantiche: una medica, che si riferisce al percorso di una malattia, e una teologica, che si riferisce al Giudizio Universale. Tuttavia oggi entrambi i significati si sono trasformati, annullando la loro relazione con il tempo. “Crisi” nell’antica medicina significava giudizio, il momento decisivo in cui il dottore si rendeva conto se il paziente sarebbe sopravvissuto o no. Invece l’attuale interpretazione della nozione di crisi si riferisce a uno stato permanente. Dunque questa incertezza si estende al futuro, indefinitamente. La stessa cosa vale per il senso teologico di crisi: il Giudizio Universale non era separabile dalla fine del tempo. Invece oggi il giudizio viene separato dall’idea di fine e posticipato ripetutamente. Così la prospettiva di una decisione è senza fine, un interminabile processo decisionale che non si conclude mai.

Questo significa che la crisi del debito, la crisi della finanza statale, della moneta, dell’Unione Europea, sono crisi senza fine?

G.A.: Oggi la crisi è divenuta uno strumento di governo. Essa serve a legittimare decisioni politiche ed economiche che di fatto privano i cittadini di qualsiasi possibilità di decisione. Questo è estremamente chiaro in Italia, dove si è formato un governo nel nome della crisi e Berlusconi è tornato al potere contro la volontà degli elettori. Questo governo è illegittimo tanto quanto la cosiddetta costituzione europea. I cittadini europei devono rendersi conto che questa crisi senza fine –come qualsiasi stato di emergenza– è incompatibile con la democrazia.

Quali prospettive restano all’Europa?

G.A.: Dobbiamo iniziare con la riscoperta del significato originario della parola “crisi”, intesa come momento di giudizio e scelta. L’Europa non può continuare a posticipare a un futuro indefinito. Molti anni fa il filosofo Alexandre Kojève, un alto rappresentante di ciò che poi sarebbe stata l’Europa nel suo stadio embrionale, ipotizzava che l’homo sapiens era giunto alla fine della sua storia e che erano rimaste solo due possibilità. O l’“American way of life”, che Kojève vedeva come una sorta di vegetazione post-storica. O lo snobismo giapponese, una forma di celebrazione di rituali vuoti di una tradizione privata di qualsiasi significato storico. Penso che l’Europa possa rendersi conto dell’esistenza di un’alternativa, di una cultura che rimanga sia umana sia vitale, poiché in dialogo con la sua propria storia e quindi in grado di acquisire una nuova vita.

L’Europa, intesa come cultura e non solo come spazio economico, potrebbe dunque offrire una risposta alla crisi?

G.A.: Per oltre duecento anni le energie umane europee si sono focalizzate sull’economia. Molti elementi indicano che per l’homo sapiens è giunto il momento di riorganizzare l’azione umana al di là di questa dimensione esclusivamente economica. È qui che l’Europa può offrire il suo contributo al futuro.

martedì 8 ottobre 2013

Questioni

« Le organizzazioni operaie si mostrarono anche contrarie al lavoro femminile, soprattutto durante il sessennio rivoluzionario, quando la modernizzazione del macchinario industriale prese piede dappertutto e i proprietari delle fabbriche sostituirono gli uomini con manodopera femminile ed infantile.

Fu allora che i lavoratori si mobilitarono: nel 1868, a Igualada ottennero il licenziamento in massa delle donne nelle fabbriche, e nel 1870 gli operai di una fabbrica sulle rive del fiume Balsareny si rifiutarono di insegnare alle donne il funzionamento dei telai, per non essere sostituiti da loro. In quello stesso anno, il movimento anarchico, nel corso del Congresso che ebbe luogo a Barcellona, si dichiarò contrario al lavoro delle donne; anche se, due anni più tardi, durante il Congresso di Saragozza, riconobbe il diritto delle donne al lavoro salariato »

- da: Història de Catalunya- di Francesc Comas Closas, Josep Antoni Serra, Rosa Serra i Rotés - Castellnou -

lunedì 7 ottobre 2013

Corvi

"Il mistero dei corvi? E' un mistero da cui deriva il nome collettivo con cui generalmente si indica l'insieme di questa particolare specie di corvidi. Una marmaglia di cornacchie, una masnada di gazze, un guazzabuglio di merli... un parlamento di corvi.

Immaginatevi un campo. Vuoto. Improvvisamente il cielo si oscura riempiendosi di corvi che piombano sul campo come una nera pioggia di stracci svolazzanti fino a coprirlo completamente. O quasi. Nel centro del campo resta uno spazio vuoto, e nel mezzo vi si sistema uno dei corvi, isolato dallo stormo. L'uccello lancia le sue strida e i suoi richiami. Diecimila piccoli occhi guardano fissi, risoluti. A volte lanciano un verso, come se stessero domandando qualcosa. E' come un parlamento, come un'aula di tribunale. Il corvo solitario continua a gracchiare e gli altri attendono. Questo può andare avanti per ore, dall'alba fin quasi fino al tramonto."

"E poi cosa succede?"

"Una delle due... A un dato segnale, che gli osservatori umani non sono mai stati in grado di identificare, tutti gli uccelli spiccano il volo, lasciando il corvo solitario da solo nel campo... oppure, sempre tutti insieme, piombano su di lui e lo beccano a morte. Ecco cosa succede."

"Perché?"

"E' un mistero no?"

[...]

"Non si tratta di un parlamento, né di un processo. Il corvo nel mezzo del campo è un narratore. Racconta a tutti gli altri la sua storia e quando finisce... scopre se agli altri corvi è piaciuta o no."

(Neil Gaiman - Sandman n. 40 Vertigo / Ed. italiana sul volume "Sandman - Favole e Riflessi" - Magic Press)

E' un ricordo di tanti anni fa. Seconda metà degli anni settanta, in Corsica. Dormivo in tenda, sulla costa occidentale, da qualche parte fra Cargese e Calvi, quando, di notte, qualcosa mi svegliò. Era entrato nella canadese, lasciata aperta per il caldo un topino che aveva cominciato a camminarmi addosso. Me lo scrollai di dosso, e dopo averlo educatamente accompagnato all'uscita uscii anch'io. Stava per albeggiare e mi allontanai verso il mare; la spiaggia si trovava ad una ventina di metri. Volevo fumare una sigaretta. Ma quando arrivai sulla spiaggia, vidi un'enorme massa nera che si agitava. Era un parlamento di corvi. Non avevo ancora letto Sandman e, del resto, nemmeno Gaiman credo avesse ancora in mente di scriverlo. Ma, anche senza sapere dell'eventuale giudizio finale, decisi di tornare alla mia tenda. Meglio non disturbarli!

Rimane, a monte, la curiosità rispetto al termine inglese, "Murder", "Murder of Crows". Ovvio che verrebbe da tradurlo come "assassino", "uccisore", o, al limite, "strage". "Uccisore di corvi", "Strage di corvi", e invece no, alla faccia delle innumerevoli traduzioni che si trovano in rete: ché di canzoni dal titolo "Murder of Crows" ce n'è più d'una! Murder, in inglese, attiene anche a quel genere di nomi collettivi, volti a definire gli insiemi di animali: stormi, mandrie, ecc. La cosa curiosa, però, e che, per i corvi, si usano due di questi nomi collettivi: "flock" e "murder". Dove, flock definisce il gruppo di corvi, ma quando sono alti, in volo; mentre "murder" li fotografa quando si trovano insieme a terra (più raramente, sui rami di un albero). Già, murder significa parlamento, tribunale, o qualcosa del genere. Proprio come se la cosa del giudizio finale, che si può concludere con l'omicidio da parte dei corvi, fosse vera!

A me è sembrata verosimile.

domenica 6 ottobre 2013

Tradimenti e lealtà

«A volte si può essere leali verso il presente solo tradendo il passato. A volte, la lealtà è una forma di coraggio, ma altre volte è una forma di vigliaccheria. A volte la lealtà è una forma i tradimento e il tradimento è una forma di lealtà. Forse non sappiamo esattamente che cos'è la lealtà e cosa sia il tradimento. Possediamo un'etica della lealtà, però non abbiamo un'etica del tradimento. Abbiamo bisogno di un'etica del tradimento. L'eroe della ritirata è un eroe del tradimento.»

- Javier Cercas - Anatomia di un istante - Guanda -

sabato 5 ottobre 2013

Plagio

Nel 1956, Guy Debord e Gil Wolman pubblicano il loro articolo, “Mode d’emploi du détournement”, su una rivista surrealista belga, “Les Lèvres Nues” (le labbra nude). In quell'anno, sono entrambi membri di un piccolo gruppo d'avanguardia, l'Internazionale Lettrista, i cui membri, da lì a poco, contribuiranno a dar vita all'Internazionale Situazionista. La teoria del "détournement" ha giocato un ruolo centrale nella vita dell'I.S.; comunque Debord e Wolman non hanno mai affermato di essere stati loro ad inventare il détournement:

"Détournement, il riutilizzo di elementi artistici pre-esistenti all'interno di un nuovo contesto, è stata una tendenza costantemente presente delle avanguardie contemporanee, sia prima che dopo la formazione dell'Internazionale Situazionista" (qui).

Piuttosto, essi provano a teorizzare la pratica del plagio in termini di una critica della società capitalistica e della proprietà e, in particolare, di un utilizzo degli "elementi artistici preesistenti" volto a distruggere il capitalismo stesso. Si differenziano, in tal modo, dalle pratiche puramente formali, ovvero "inconsce e accidentali", di détournement che dagli anni '50 si sono sempre più diffuse all'interno della produzione culturale (Debord e Wolman sottolineano come in particolare la pubblicità abbia abbracciato entusiasticamente tali pratiche di plagio). Fondamentalmente, il détournement non è puro plagio dell'originale, ma il riutilizzo di elementi artistici preesistenti all'interno di un nuovo contesto, volto ad un nuovo uso.

Per l'I.S. il détournement era la verità della pratica creatrice, laddove consideriamo le pratiche formali delle avanguardie nel corso del ventesimo secolo, o a più lungo termine nella storia della creazione umana vista come processo sociale. Certamente, la pratica del collage e l'utilizzo degli oggetti "trovati" nelle opere pittoriche e letterarie da parte delle prime avanguardie del ventesimo secolo, erano nuove tecniche rese possibili dallo sviluppo di una vera e propria cultura di massa capitalista (libri, riviste, cinema, ecc.); tuttavia, tale sviluppo era inscritto nella natura sociale, sempre più crescente, della produzione e del consumo di massa. Per cui, troviamo, soprattutto nelle avanguardie dadaiste e surrealiste, che le condizioni peculiari della moderna alienazione industriale sono simultaneamente sia la fonte di questi nuovi materiali che l'oggetto della critica. La possibilità di una vita più creativa, che andasse oltre l'orizzonte di questa invasione capitalista della vida quotidiana, venne posto da queste avanguardie - in modo implicito, per mezzo della loro pratica artistica e con una sempre maggior sofisticatezza che proclamava esplicitamente come tali pratiche anticipassero una modalità di vita più creativa.

Il concetto di détournement di Debord e dell'I.S. era, comunque, diverso dal semplice riutilizzo plagiario della cultura. In particolare, si differenziavano da simili pratiche, che diventavano sempre più prevalenti nei '50 e nei '60, e il cui plagiarismo era largamente privo di qualsiasi esplicita prospettiva critica. Così facendo, riconoscevano il ruolo di uno dei più sorprendenti precursori del plagiarismo critico: Isidore Ducasse, conosciuto anche come il Conte di Lautréamont.

Nel 1950, l'opera più conosciuta di Ducasse - I canti di Maldoror, scritti sotto il pseudonimo di Conte di Lautréamont e pubblicati nel 1869 - si rivelò costituita in parte di materiale plagiato. Debord e Wolman risposero al tentativo di "screditare" Ducasse, affermando che anche quelli che difendevano il suo "insolente" plagiarismo non avevano capito la sua pubblica confessione relativa al suo metodo e alla sua pratica. Nel suo ultimo lavoro, l'opera di prosa epigrammatica intitolata Poesie, e pubblicata nel 1870 (ma, a tutti gli effetti dimenticata finché Breton non la riscoprì e ripubblicò nel 1919), Ducasse scriveva: "Le idee migliorano. Il significato delle parole gioca un ruolo in tale miglioramento. Il plagio è necessario. Lo implica il progresso. Esso si afferra strettamente alla frase di un autore, usa le sue espressioni, cancella un'idea falsa, la sostituisce con quella giusta."

Il più della seconda parte delle Poesie è costituito di questo genere di plagio, o meglio "correzioni", in cui Ducasse intreccia molte massime non citate di Pascal e Vauvenargues. Tuttavia, le modifiche più o meno sottili vengono introdotte in molti dei suoi détournement, che Ducasse descrive, non come mere "correzioni", ma come "sviluppi" dell'originale. Tali correzioni e sviluppi erano necessari ai suoi argomenti, considerando sia il suo obiettivo principale di presentare una nuova teoria poetica, sia i suoi disaccordi con Pascal, Vauvenargues e gli altri autori che aveva détournato. Debord e l'I.S. richiamano l'attenzione sulla superiorità del détournement,rispetto al suo pallido parente: la citazione accademica. Dove la citazione accademica riposa su un'idea finita ed autoritaria, il détournement rimette le idee in gioco, rapisce una frase, la dirotta, non si limita a ripeterla, ma la corregge e sviluppa le idee in un nuovo assemblaggio critico.

In ciascuno dei dodici numeri della rivista "Internazionale situazionista", si può leggere, apposta dagli editori, la famigerata clausola anti-copyright:

"Tutti i testi pubblicati su "Internazionale Situazionista" possono essere liberamente riprodotti, tradotti ed adattati, anche senza l'indicazione dell'origine."

Ma cosa significava quest'avviso? Nella versione originale dell'avviso, pubblicato nei primi due numeri della rivista, nel 1958, l'I.S. riportava l'attenzione sulla "comune ricerca" collaborativa del progetto situazionista. Tale pratica collaborativa era il cuore dell'elaborazione teorica e pratica dell'I.S., e lo rimase fino alla fine. In contrasto con le teorie della trasformazione rivoluzionaria, come quelle dell'avanguardia leninista, e del "gradualismo" della socialdemocrazia, l'I.S. riteneva che i loro mezzi anticipassero l'obiettivo per cui lavoravano. Pur rifiutando il fatto che il loro gruppo potesse essere una "micro-società" comunista, nondimeno enfatizzavano la natura collettiva e collaborativa della loro pratica, come esplicitamente opposta all'ideologia individuale borghese. L'importanza di una simile pratica collaborativa, va tenuta in mente quando si considera quello che forse è stato il pià famoso caso di plagio avvenuto durante l'esistenza del gruppo. Nel 1962, il noto filosofo e sociologo Henri Lefebvre plagiò un lavoro collaborativo dell'I.S. sulla Comune di Parigi. Nella circolare emessa dal gruppo contro Lefebvre, si prendeva di mira la sua decisione di pubblicare il lavoro a suo nome su una rivista intitolata Arguments. Per l'I.S. il problema minore era il plagio di Lefebvre. Si trattava, piuttosto, della sua scelta di pubblicare su una rivista che pose fine alla sua collaborazione con l'I.S., considerata la relazione apertamente ostile che esisteva fra l'I.S. stessa e il comitato redazionale di Arguments.

Insomma, la verità è che tutte le attività creative sono sempre collaborative, anche in quelle che appaiono essere manifestazioni individuali. Non c'è dubbio che la collaborazione può essere più o meno diretta, più o meno prossima; ma sicuramente, quando si lavora con gli strumenti del linguaggio, che è anche la comune elaborazione del presente e del passato di coloro che lo parlano, il concetto di plagio smette di essere opaco e confuso, e diventa chiaro: esso si trova alla radice di tutte le pratiche creative, dichiarato o meno.

Il problema reale con cui bisogna confrontarsi, non attiene alla sfumature concettuali del plagio ma, piuttosto, ai problemi pratici della collaborazione, e a quello che è forse il problema più pressante fra tutti: collaborare apertamente e liberamente alla creazione di una società realmente umana.

venerdì 4 ottobre 2013

astratto e concreto

Il lavoro è una categoria capitalista

di Anselm Jappe

Tutte le nostre argomentazioni ci spingono a mettere in discussione non solo il «lavoro astratto», ma anche il lavoro in quanto tale. E qui il buon senso si rivolterà: come si potrebbe vivere senza lavorare? Tuttavia, solamente identificando il «lavoro» metabolizzato alla natura lo si può presentare come una categoria sovrastorica ed eterna. Si tratta però di una tautologia; di un principio talmente generale, da cui si può dedurre quanto si può dedurre dal principio che l'uomo deve mangiare per vivere.

Il «lavoro» è di per sé un fenomeno storico. In senso stretto, esiste solo laddove esiste il lavoro astratto ed il valore (nella formazione sociale capitalista che nasce a partire dal quattordicesimo e dal quindicesimo secolo). Non solo a livello logico, ma anche in rapporto al lavoro, i termini «concreto» ed «astratto» sono delle espressioni che rimandano l'una all'altra e che non possono esistere l'una indipendentemente dall'altra. E' dunque molto importante sottolineare che la nostra critica riguarda il concetto di «lavoro» in quanto tale, e non solo il «lavoro astratto». Non possiamo semplicemente contrapporre il lavoro astratto al lavoro concreto, e ancor di meno come se fossero il «male» ed il «bene». Il concetto di lavoro concreto è, esso stesso, un'astrazione, perché stralcia, nello spazio e nel tempo, una specifica forma di attività da tutto il campo delle attività umane: il consumo, il gioco e il divertimento, i rituali, la partecipazione agli affari comuni, ecc. Un uomo dell'epoca precapitalista non avrebbe mai pensato che si potesse mettere allo stesso livello, in quanto «lavoro» umano, la fabbricazione di una pagnotta, l'esecuzione di un brano musicale, la direzione di una campagna militare, la scoperta di una figura geometrica e la preparazione di un pasto.

La categoria del lavoro non è affatto ontologica, ma esiste solo laddove esiste il denaro come forma abituale di mediazione sociale. Ma se la definizione capitalista di lavoro fa astrazione di ogni suo contenuto, questo non significa affatto che tutte le attività, nel modo di produzione capitalista, siano da considerare come «lavoro»: solo quelle che producono valore e che si traducono in denaro. Il lavoro domestico, per esempio, non è per niente «lavoro» in senso capitalista.

Il lavoro in quanto attività separata dalle altre sfere è già una forma di lavoro astratto; il lavoro astratto in senso stretto è perciò un'astrazione di secondo grado. Come ha scritto Norbert Trenkle: "Se il lavoro astratto è l'astrazione di un'astrazione, il lavoro concreto non è altro che il paradosso, dal lato concreto, di un'astrazione (l'astrazione formale del «lavoro»). Questo lavoro è concreto solo in un senso molto ristretto e limitato: merci diverse esigono processi di produzione materialmente diversi".

Nondimeno, l'idea di dover «liberare» il lavoro dalle sue catene ha logicamente portato a considerare il lavoro «concreto » come il «polo positivo» che nella società capitalista viene stuprato dal lavoro astratto. Ma il lavoro concreto in questa società non esiste che in quanto vettore , in quanto base, del lavoro astratto, e non come il suo contrario. Il concetto di «lavoro concreto» è ugualmente una finzione: nella realtà esso non esiste se non come una moltitudine di attività concrete. Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda il valore d'uso: esso è legato al valore come lo è un polo magnetico all'altro. Da solo solo non potrebbe sussistere; dunque non rappresenta affatto il lato «buono», o «naturale», della merce, in grado di opporsi al lato «cattivo», astratto, artificiale, esteriore. Questi due lati sono legati l'uno all'altro nello stesso modo in cui lo sono, per esempio, il capitale ed il lavoro salariato, e non possono sparire che insieme. Il fatto che si abbia un «valore d'uso» esprime solo la capacità - astratta - di soddisfare un bisogno qualsiasi. Secondo Marx, il valore d'uso diventa un «caos astratto» non appena si esce dalla sfera separata dell'economia. Il vero contrario del valore non è il valore d'uso, bensì la totalità concreta di tutti gli oggetti.

- Anselm Jappe - estratto da «Les aventures de la marchandise. Pour une nouvelle critique de la valeur» (Denoël, 2003, p. 118-120) -

giovedì 3 ottobre 2013

Pulp Libri

Pulp Libri ho cominciato a comprarlo dal primo numero; ho anche il numero zero che veniva distribuito gratuitamente davanti alle librerie. Solo ieri, mi sono reso conto che sull'ultimo numero uscito, quello di Luglio (la rivista è/era bimestrale), in fondo all'ultima pagina, dopo la dicitura "stampato nel mese di ..." non appariva, come al solito, "il prossimo numero sarà in edicola i primi giorni del mese di ...". Una breve ricerca in rete, ed ecco su Twitter la notizia, annunciata dall'editore, che non ci sarà nessun nuovo numero. Ma sono duro a rassegnarmi, e quindi faccio mio questo appello di Elio Grasso su satisfiction che riesce a definire quello che ho provato. E magari si riesce a leggere il nuovo numero ... online ...

Pulp Libri, 104 numeri all’agosto di quest’anno, magazine registrato nel 1995. Una lunghissima storia di libri, angoli-cottura di ogni genere frequentati da critici il cui diritto principale è sempre stato l’indipendenza di giudizio. A ogni pagina l’odore acuto di cose nostrane ed esotiche, editori in esteso assortimento con controllata tempestosità. Narrativa, saggistica, poesia, storie, fumetti, teoria. Rapide e prive di ammirazioni carnevalesche, le recensioni. Di solito, mai più di 2200 battute. Vietatissimo occuparsi delle opere dei collaboratori. Soltanto questa la raccomandazione di Fabio Zucchella, caporedattore veloce di prospettiva e di proposte. In ogni numero, poi, articoli e interviste intercalati a vaste immagini dove gli scrittori si presentano nel loro aspetto meno pensato. Talvolta pazzo. E attrattivo. Giovannetti fotografo, riesce quasi sempre ad aggiornarci sulle qualità e sulle patologie. Una saga fotografica che massaggia a dovere la curiosità di lettori e autori, confermando quanto l’offerta di un libro attraversi realmente le costellazioni ludiche dell’occhio. Ora cosa vediamo? Un arresto. Uno di quegli inopinati stop che fastidiosamente ci restano attaccati alle meningi. Oltre che a un resoluto scazzo. Pulp Libri, dopo 104 numeri, ferma la sua corsa bimestrale. Chiude. E dunque si ha un bel dire: “dimostra un buon carattere”, “comprendi quali fatti sottendono a un epilogo”, “guarda lo stato delle cose, i fallimenti dei distributori”… Qui occorre confrontarsi, però, con l’assoluta fermezza redazionale nel rifiuto di qualsivoglia capitale esterno, e di ingerenze ambiziose e discutibili. Tutto questo si comprende. Ma resta oscuro il fatto nel suo velocissimo compiersi. Gli stessi collaboratori, quelli più stretti, hanno spalancato gli occhi stupefatti e stralunati. Il Network più diffuso reagisce alla notizia, quando il mio cruccio per l’intera faccenda lievita in modo simmetrico. Congetture e suggerimenti si moltiplicano, letterati più o meno famosi e più o meno influenti, lettori e servizi stampa di case editrici piccole, medie, grandi, colgono qualcosa che non va, reagiscono male, s’incazzano: ma come è possibile? E che si fa? Giornale on-line? Sottoscrizione? Cooperativa? Sembra di tornare agli offensivi ma spesso “pratici” anni ’70. La sommossa m’intenerisce, ma non arriva a un bel nulla. Ma io so, dopo anni di folto contributo, che Fabio se ne sta duramente nella sua Pavia a digerire lo stallo. La velocissima lettera di commiato lo testimonia. Non ci sarà una smentita. Sappiamo bene che non si tratta di un isolamento fine a se stesso. Io spero, lo spero proprio, che sia l’atto finale di un qualcosa che forse punta a una diversità. E in un tempo diverso. Prossimo o non prossimo, non è dato sapere. Io so soltanto, per questo momento, che non dover scrivere le consuete cinque o sei recensioni bimestrali, per la rivista, mi rende la vita più bassa. Ma gli stili di vita personali qui non interessano. Non si vogliono galà o gazebo, né red carpet, o superlativi imbarazzanti. Né accampare diritti di sopravvivenza. 80 pagine di libri, ogni due mesi, è un mondo di cui non si dovrebbe fare a meno. Non fosse altro che per togliere certe rughe di espressione senza volare dall’estetista. Ma dico un’ultima cosa: la chiusura di Pulp Libri è una delle tante cartine al tornasole del rapimento continuo a cui siamo sottoposti. L’acido dilaga sui tavoli, dentro i cervelli, anche sulle passerelle take-away. “E’ stato bellissimo” non ripaga affatto di un avanspettacolo in cui nessuno è illeso. Che altro fare di questi “strapazzi” e “stracazzi”, per dirla come è uso fare l’Arbasino? Qualcuno risponda. O discaricando, taccia.

Elio Grasso

mercoledì 2 ottobre 2013

notizie d’ottobre

Herman Wallace, l'uomo nella fotografia, ha 71 anni ed ha passato gli ultimi 40 anni della sua vita in prigione. In isolamento, solo un'ora d'aria al giorno, sempre da solo. Membro del Black Panther Party - una "pantera nera" - si trovava in prigione per rapina, quando gli comunicarono che aveva ucciso un secondino, bianco ovviamente. Secondo l'accusa, ci si erano messi in tre, per far fuori la guardia; ovviamente tutti e tre neri, tre "pantere nere". Il processo venne celebrato in quattro e quattr'otto, e, sempre nel quadro dell'ovvietà, vennero tutti condannati all'ergastolo, e all'isolamento. O certo, negli anni passati c'è stata una campagna per tirarlo fuori da una simile situazione, ma poi tutto è caduto nel dimenticatoio. Fino a qualche giorno fa, quando un giudice, Brian Jackson, ha deciso che quella vecchia sentenza era incostituzionale - sembra che in America, nelle giurie ci debba essere almeno una donna - e quindi ne ha ordinato l'immediata scarcerazione. Wallace è il secondo dei "tre del carcere Angola" che riguadagna la libertà; l'ultimo continua a marcire in qualche cella in Louisiana, o chissà dove. A quanto pare Wallace non si godrà a lungo la sua riconquistata libertà: ha un cancro al fegato che gli lascia poche settimane di vita. Nonostante questo, Hillar Moore - il procuratore di Baton Rouge, Louisiana - ha dichiarato che presenterà appello contro la decisione del giudice Jackson. Ne volevo pubblicare la foto, di Hillar, ma poi ho pensato che era meglio evitare di mostrare una simile oscenità!

martedì 1 ottobre 2013

strade non percorse

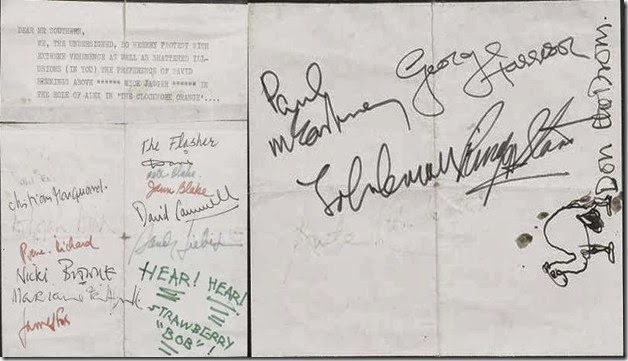

Non so a quanti possa dire qualcosa il nome di Si Litvinoff, ma ad ogni modo basta dire che si tratta della persona che opzionò per farne un film, "Arancia meccanica" (A Clockwork Orange), il romanzo di Anthony Burgess, fin dal 1965 e, successivamente affidò l'operazione a Stanley Kubrick, il quale nel 1971 ne trasse il film che tutti conosciamo. Ma prima di arrivare nelle mani di Kubrick, all'inizio del 1968, la bozza della sceneggiatura del film a venire, firmata da Terry Southern, venne inviata, insieme ad una copia del romanzo originale, ad altri registi, fra cui John Boorman, Roman Polanski, Ken Russell, Nicolas Roeg e ... John Schlesinger. A Schlesinger, venne spedita anche una lettera, la quale risulta interessante perché ci mostra quello che ne sarebbe potuto venir fuori, e che non è stato: un adattamento del romanzo di Burgess con protagonista, al posto di Malcom McDowell nel ruolo di Alex DeLarge, di un certo ... Mick Jagger che avrebbe dovuto muoversi sullo schermo con l'accompagnamento di una colonna sonora ... dei Beatles!!! Quello che segue, è la trascrizione della lettera:

February 2, 1968

Mr. John Schlesinger

22306 Pacific Coast Highway

Malibu, California

Caro John:

In allegato trovi:

1) A CLOCKWORK ORANGE – bozza

2) A CLOCKWORK ORANGE – romanzo (USA Edition)

3) THE WANTING SEED – romanzo (USA Edition)

Per quanto riguarda "Arancia Meccanica", abbiamo in mente di contrapporre i "Nasdats" (che hanno un look futuristico-edoardiano), e i loro linguaggio esclusivo, ad un società assolutamente scientfica (con i suoi atteggiamenti ed il suo linguaggio). I "Nasdats" sarebbero perciò l'equivalente di quegli uomini del Rinascimento. Solo in prigione, dove l'eposizione a questa nuova vita è limitata, si avrebbe una vita "normale" ed un linguaggio "normale". Tutto questo non viene trattato nella prima bozza, che è solo un punto da cui poi partire per decollare. Questo film aprirà nuove strade con il suo linguaggio, con il suo stile cinematografico e con la sua colonna sonora. (I Beatles sono innamorati del progetto, e Mike Jagger e David Hemmings sono entrambi desiderosi di giocare ad "Alex".)

Dopo che avrai letto la sceneggiatura ed il romanzo, sono sicuro che vedrai l'incredibile potenziale che noi tutti vediamo in questo progetto.

Telefonami, non appena avrai avuto la possibilità di leggere e pensare.

Cordialmente

(firmato)

SI LITVINOFF

A quanto pare, la proposta di protagonista aveva intrigato parecchio il cantante degli Stones, che si era dichiarato ben felice di interpretare quel ruolo, solo che in quel momento aveva più carte in mano da giocare, dopo il successo di Blowup, l'attore inglese David Hemmings. Ovviamente, la faccenda non andava bene ai fan di Jagger, come dimostra la "petizione" (foto sopra) che venne recapitata a Southern, firmata da personaggi come Marianne Faithfull e da tutti i Beatles. Inutilmente.

fonte: Letters of Note

lunedì 30 settembre 2013

La nave del capitalismo

In Melville parla il futuro anteriore

di SANDRO CHIGNOLA

Scritto tra il `52 e il `53, mentre Cyril Lionel Robert James si trovava rinchiuso a Ellis Island come "undesiderable alien" in attesa di espulsione dagli Usa, il libro su Melville (Marinai, rinnegati e reietti. La storia di Herman Melville e il mondo in cui viviamo, con postfazioni di Bruno Cartosio e Gianni Mariani e una nota biografica di Enzo Traverso, Ombre Corte, € 14,50), si inserisce a pieno titolo nella discussione inaugurata qualche anno prima da F. O. Matthiessen, che in American Renaissance (1941) aveva rintracciato il tratto distintivo dei grandi scrittori americani nella loro adesione alle idee di democrazia e di libertà, dando così l'avvio a una febbrile attività interpretativa dalle non troppo dissimulate intenzioni politiche. Per C. L. R. James, scrittore nero, militante panafricanista e teorico diventato marxista, a suo dire, grazie alla contemporanea influenza di due libri, La storia della rivoluzione russa di Trotzkij e Il tramonto dell'Occidente di Spengler, e quindi non facilmente permeabile da suggestioni sull'immediata espansività del sogno americano, Moby Dick travalicava ampiamente, per la sua grandezza, i limiti del romanzo moderno. E poiché proponeva la tragedia di un intero ordine sociale e culturale - non quella di un singolo individuo - poteva essere posto sullo stesso piano dell'Orestea o del Re Lear. Il viaggio sugli oceani del Pequod è il viaggio della civiltà moderna "alla ricerca del suo destino". E' questa dimensione propriamente tragica a fare del microcosmo del Pequod il nostro stesso mondo, "the world we live in", come recita il sottotitolo del libro. Per C. L. R. James, Melville coglie in Moby Dick i primi segni della degenerazione che avrebbe ribaltato la democrazia in totalitarismo, depositandoli in una trama narrativa coniugata al futuro anteriore. In Achab egli rintraccia l'apparizione del moderno dittatore dell'età delle masse, nella ciurma moltitudinaria e meticcia dei marinai i rinnegati e i reietti, l'umanità selvaggia in cui si allacciano i legami sociali della comunità a venire, nel Pequod la metonimica cifra complessiva della fabbrica sociale fordista, in Ismaele - il narratore, cui il critico di Trinidad è uno dei primi a prestare la dovuta attenzione - l'alienato intellettuale contemporaneo, sospeso tra la seduzione del potere e l'esistenza ordinaria, ma "indistruttibile" di un equipaggio anonimo fatto di semplici cittadini del mondo.

Parallelamente alla Dialettica dell'illuminismo di Adorno e Horkheimer (uscita qualche anno prima ad Amsterdam, nel 1947), il libro di C. L. R. James legge il viaggio del Pequod come un'allegoria della civiltà moderna. Il delirio di Achab espone nave ed equipaggio alla totale autodistruzione in cui viene portata a compimento la doppia struttura di dominio del sistema capitalistico. Il Pequod è un sistema di fabbrica, la cui razionalità di scopo Melville, "metodico come un sociologo", restituisce in pagine bellissime ("una baleniera è stata la mia Università di Yale e la mia Harvard", Melville avrà modo di confessare, con parole non dissimili da quelle di chi, nell'Italia degli anni '60, si troverà a riconoscere nella Fiat la propria Università): pagine che raccontano come la meticolosità e l'orgoglio del lavoro vengano compresse ed espropriate da un dispositivo di organizzazione che si spersonalizza nella follia del suo comandante. E, allo stesso tempo, esso è quanto Achab è disposto ostinatamente a sacrificare, in una caccia sin dall'inizio destinata a ritorcersi contro di lui e la sua nave, in un'impresa il cui senso finale è la pura riproduzione del suo potere personale su uomini e cose. La verità della lotta contro la balena sono le bombe di Nagasaki e Hiroshima; è Auschwitz, in cui la creazione demoniaca della borghesia moderna, la civiltà della tecnica, sfugge al controllo e trascina i suoi evocatori nella catastrofe di un naufragio generale, in cui la pretesa di dominio sulla natura (Moby Dick) si rovescia contro coloro che le hanno dato l'avvio.

A differenza di Adorno e Horkheimer, tuttavia - ed è questo il motivo per cui C. L. R. James elegge a motivo centrale della sua interpretazione quella che a molti americanisti è sempre parso essere un narrative minore - lo scontro non è già quello di Achab contro balena (o di Achab e Starbuck), ma quello tra Achab e la ciurma. Marinai, rinnegati e reietti non esaurisce negativamente il proprio sforzo critico nella denuncia del necessario collasso della civiltà occidentale, ma in esso si sforza di recuperare i frammenti di una possibile redenzione futura. Lo sguardo sul romanzo (sulla grande fabbrica fordista e sul sistema di dominio che la percorre e la sostiene) è lo sguardo di un intellettuale nero detenuto a Ellis Island. Che vi sperimenta - come ci viene raccontato nel tormentato settimo capitolo del libro, tolto dalle edizioni successive e poi ripubblicato - non soltanto la personale difficoltà della coerenza da tenere a fronte delle autorità che lo stanno inquisendo e che da lui pretendono un'apologia del sistema americano molto difficile, se non impossibile da pronunciarsi, ma anche, e soprattutto, le autonome linee di comunicazione e di solidarietà tra i migranti, le forme della loro cooperazione globale e sovversiva, la materiale realtà di esistenze che sconfessano la "colossale idiozia" di un'amministrazione, che nei detenuti dell'isola vede semplici "individui isolati in cerca di carità e di una casa negli Stati Uniti. Perché l'America è di certo migliore dei loro paesi d'origine, poveri e arretrati" e non comprende la potenza della loro mobile soggettività.

I marinai, i rinnegati e i reietti di cui si compone la ciurma del Pequod - e le cui biografie reali, si potrebbe ricordare, compongono la trama della storia segreta dell'Atlantico rivoluzionario recentemente ricostruita da Peter Linebaugh e Marcus Rediker (The Many-Headed Hydra. Sailors, Slaves, Commoners and the Hidden History of Revolutionary Atlantic, Boston, 2000) - appartengono al futuro. Questo è ciò che fonda, per C. L. R. James, la loro contemporaneità. Il Pequod e Ellis Island raccontano una stessa storia. Con uno scarto significativo, però. Se la comunità dei "vili marinai" di Melville è tenuta insieme in termini di pura contiguità spaziale solo da una chiglia e dalla mente geniale e folle del suo comandante, se non possiede nemmeno la consapevolezza dell'unità che si realizza nella solidarietà e nel lavoro di bordo e che potrebbe essere attivata contro di lui (è il motivo del perché la ciurma non si ribella ad Achab), quella dei detenuti di Ellis Island - che a differenza degli isolati dannati del Pequod, "sanno tutto", come C. L. R. James si trova a constatare - discutono tra di loro di politica internazionale e confrontano le proprie esperienze di fuga e di lavoro, si passano articoli di giornale e se li traducono gli uni con gli altri, sono in grado di scegliere dove vivere orientandosi tra i diversi dispositivi di legge nazionali. Formano, dunque, una moltitudine consapevole di sé e capace di orientarsi da sola sulle rotte globali di un mondo costruito come aperto dal loro gesto di defezione e di libertà.

La "suprema ironia" di Ellis Island (e forse la segreta morale che solo parlando di lì, da dentro quel centro di detenzione, è dato trarre dall'opera di Melville) è - come scriverà C. L. R. James - che mentre il Dipartimento di Giustizia degli USA, ponendo in contraddizione con se stesso il dettato costituzionale americano, mette in atto una spietata politica anti-immigrazione, i migranti - i marinai, i rinnegati e i reietti che hanno rotto gli ormeggi con i propri paesi di provenienza - "diventano sempre più consapevoli di essere cittadini del mondo", registrando in quella consapevolezza il dato di fatto della propria forza e della propria autonomia.

Nella lunga notte della guerra fredda che segue gli esperimenti totalitari degli anni `30 e `40 e che contrae il sogno americano nel delirio paranoico del senatore McCarthy, solo il gesto di liberazione del prendere il mare e il sistema di rapporti paritario e franco della comunità di fuga dei migranti può segnare uno scarto, per C. L. R. James, nella parabola che fa tocquevillaneamente degenerare la moderna libertà astratta in precondizione di dominio, la cooperazione sociale sorvegliata in mera servitù.

- Sandro Chignola -

domenica 29 settembre 2013

Guerrieri e pittori

Picasso e Guernica, hanno oramai dato luogo ad un'associazione di parole inestricabile. Commissionato per il Padiglione della Spagna repubblicana presso l'Esposizione Mondiale che ebbe luogo a Parigi nel 1937, "Guernica" riesce ancora oggi, con il suo linguaggio visuale, a dare forma alla sofferenza umana con una potenza senza pari. Il quadro segnò anche l'inizio di quella che sarebbe diventata una "reputazione"; quella di un Picasso pacifista che sfidava il fascismo e che tale sarebbe rimasto anche durante l'occupazione di Parigi, per poi aderire al Partito Comunista Francese (PCF) al momento della liberazione della città. La storia sarebbe, più o meno, questa: esiliato dalla Spagna e pienamente consapevole dell'entità della minaccia alla civiltà, costituita dai falangisti, Picasso si unì alla "famiglia comunista", diventando una delle voci più forti nella lotta contro la tirannia fascista e capitalista, insieme. Il petto, a questo punto, tende a gonfiarsi, incontrollabile! Ci viene messa a disposizione una bella figura retorica: l'esule dalla sua propria terra, poi l'impeto della ribellione che gli dà voce, e infine l'autocrate depravato che lo condanna al silenzio. Ci si può far rientrare, in questo, Omero ed Hemingway, allo stesso modo. E ce n'è abbastanza perché ci si possa dimenticare che stiamo parlando di un pittore.

Ma la storia tende sempre a raccontarsi, in barba anche - e forse soprattutto - alle figure retoriche; così succede che Genoveva Tusell Garcia pubblica uno studio su "The Burlington Magazine" (scaricabile qui), in cui, citando la corrispondenza intercorsa fra il pittore ed il governo del generalissimo Franco, dimostra come - sebbene prevalesse un atteggiamento di ostilità nei confronti di Picasso - alcuni membri del governo consideravano potesse essere vantaggioso addomesticare un po' la sua reputazione e condividere i suoi successi. Perciò, nel 1957, si avvicinarono al pittore per discutere sulla possibilità che le sue opere ritornassero nei musei spagnoli, organizzando anche, per l'occasione, una retrospettiva.

La cosa "straordinaria" sta nel fatto che, non solo Picasso partecipò a questi colloqui, ma accettò in via provvisoria le loro condizioni: "Spero che Franco possa vivere più a lungo di me" - disse, riferendosi "con un misto di ostinazione e tristezza" alla sua posizione politica, considerata come un obbligo. I rappresentanti del regime sapevano bene dove sarebbero andati a finire gli "obblighi di Picasso", se il loro piano fosse andato in porto. La prospettiva che si presentava loro davanti, era quella di "uccidere il mito politico di Picasso". Ma a causa di una fuga di notizie riguardo ai colloqui in corso e per colpa di alcune indiscrezioni che emersero sulla stampa francese (si parlava erroneamente del fatto che perfino il "Guernica" avrebbe fatto un "viaggio in Spagna"), non ci fu alcun seguito.

Le prove prodotte dalla Garcia, pongono dei seri interrogativi circa il modo in cui viene scritta "la storia", e le domande non sono quelle che ci può aspettare. Perché qui non si tratta di mettere in dubbio le convinzioni di Picasso, il suo odio per il fascismo, o la sincerità che sottende alla realizzazione del "Guernica". Anzi, sono proprio queste certezze a conferire urgenza al bisogno di trattare simili questioni. E la questione riguarda i fatto di come, dopo Pétain e il governo collaborazionista di Vichy, quello che emerse con forza nel panorama politico francese fu una vera e propria "fame di eroi". Il PCF, stalinista, si dovette occupare di svolgere un enorme lavoro di "relazioni pubbliche" per rimpiazzare l'immagine del patto sovietico con i nazisti, per mezzo di tutta una serie di immagini emotive legate alla Resistenza e alla Liberazione. A tal fine, Picasso era come il cacio sui maccheroni: a differenza di molti suoi compagni non poteva essere rigidamente inquadrato negli schemi provenienti da Mosca. Lo zdanovismo non era il gioco di Picasso. Desideroso di trarre profitto dalla sua notorietà, il PCF elaborò un piano che consisteva di due passaggi. Cominciò ad avallare, appropriandosene, una percezione pubblica di Picasso (basata su una presunta "libertà estetica" e sull'impegno per la "pace"); ma non la sua arte. Il partito separava l'uomo dal suo lavoro. Insomma, Picasso era l'artista più famoso del mondo, ed era un comunista. Solo che la sua arte era irrilevante per la sua politica. E la sua politica era determinata dall'affiliazione al Partito e alla potente macchina di propaganda.

Tutto quanto questo, di fatto, è sopravvissuto allo scorrere della storia e, ancor oggi, ha deformato il nostro giudizio. In tutti questi anni, è stato continuamente riciclato dagli studiosi che invece cercavano di estrarre l'arte di Picasso da un contesto politico che ritenevano sgradevole e cercando di risolvere il gap che separava l'uomo dalla sua opera, innalzando la sua opera al livello del mito. Si sono bevuti la storiella del Partito che faceva di Picasso un guerriero della "guerra fredda", ed hanno allucinato, nelle sue ultime opere, un impegno che si sarebbe svolto sotto forma di allusioni ad eventi globali e a cause umanitarie. L'impegno personale di Picasso è provato dalle lettere che riceveva - e cui raramente si prendeva la briga di rispondere.

sabato 28 settembre 2013

Non mandarmi più rose!

Quello che segue, forse è uno dei primi riconoscimenti pubblici tributato ai situazionisti. Sebbene in maniera non proprio incensante, Eric Ambler ha il buon gusto di collocare la citazione dentro un'avventura romanzesca - una classica spy story. Insomma, un contesto senza dubbio degno degli "sfortunati filosofi sociali".

"Che tipo di anarchico?

Beh, di una cosa possiamo essere certi. Non sarà uno stupido. Non avrà a cuore le opere dell'ineffabile Marcuse, né permetterà a sé stesso di essere turbato dai deliri di quegli sfortunati filosofi sociali, quei paladini dei lecca-lecca, Raoul Vaneigem e Guy Debord. Non crederà né nella Società dello Spettacolo né nell'Intervento Situazionista. Non trasporterà bombe dentro sacchetti di plastica per la spesa. Ma il suo pensiero tattico avrà molto in comune con quello di alcuni dei meglio disciplinati gruppi di guerriglia - quelli che lavorano confondendo i controlli burocratici e che sfruttano a loro profitto la confusione che ne risulta. Sia che si tratti di vantaggio ideologico, o unicamente finanziario , è questione che non di deve riguardare. Il primo passo è quello di riconoscere la natura delle difficoltà che dovremo affrontare. Nella giungla della burocrazia internazionale , inclusa quelle delle corporazioni multinazionali, c'è sempre un bel po' di sottobosco nel quale uomini capaci possono nascondersi e da cui possono portare attacchi. Il compito di coloro che cercheranno di stanarli non sarà per niente facile."

da "Non più rose" ("Send No More Roses") di Eric Ambler - 1977 -

venerdì 27 settembre 2013

il gioco è finito!

FINE DEL GIOCO

ovvero Perché la svalutazione generale del denaro è solo questione di tempo

di Claus Peter Ortlieb (agosto 2013)

« E' proprio il ripetersi delle crisi, ad intervalli regolari, nonostante tutti gli avvertimenti del passato, che esclude l'idea che la causa ultima delle crisi stesse si possa essere ricercata nella disonestà di pochi individui. Se, alla fine di un dato periodo di commercio, la speculazione appare come il precursore immediato della crisi, non bisogna dimenticare che tale speculazione è nata, essa stessa, nel corso delle fasi precedenti del periodo di cui parliamo e che essa ne rappresenta perciò un risultato, una manifestazione, e niente affatto la causa ultima o l'essenza. Gli economisti che pretendono di spiegare con la speculazione le convulsioni periodiche dell'industria e del commercio, assomigliano a quella scuola, oramai scomparsa, di filosofi della natura che consideravano la febbre come la causa di tutte le malattie. »

- Karl Marx, « The Trade Crisis in England », New York Daily Tribune, 15 dicembre 1857 -

A quanto pare, anche 130 anni dopo Marx, la grande maggioranza degli economisti continua a considerare « la febbre come la vera causa di tutte le malattie ». A sentir loro, la crisi nella quale ci troviamo ancora immersi avrebbe avuto inizio nel 2008 con il crack finanziario conseguente al fallimento della Lehman Brothers. La causa sarebbe stata quindi una crisi del sistema bancario, per cui i titoli finanziari si sarebbe ritrovati, dal giorno alla notte, praticamente senza valore. Per evitare il collasso completo del sistema finanziario, gli stati sono andati in soccorso delle banche utilizzando il denaro dei contribuenti. Lo scoppio delle bolle speculative avrebbe dato luogo inoltre ad una grave recessione nell'economia reale. Per farvi fronte, nel solo 2009, sono stati messi a punto in tutto il mondo dei piani di rilancio governativi, per un totale di circa 3 miliardi di dollari, che avrebbero permesso - con l'eccezione, purtroppo, dei soli paesi sud-europei - di evitare una depressione comparabile a quella degli anni '30 del novecento.

Da allora, ci confrontiamo con una « crisi del debito » in un contesto di rallentamento costante dell'economia, e fra "neoliberisti" e "Keynesiani" infuria una disputa su cosa fare in una simile situazione. Mentre la dottrina dominante, radicalmente orientata sul mercato, considera, riferendosi ad una storia della crisi che si riduce solo agli avvenimenti posteriori al 2008, che « noi abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi » e che dobbiamo combattere il debito pubblico ispirandoci al modello microeconomico del "bilancio casalingo"; i macroeconomisti keynesiani - quanto a loro - si riferiscono al premio Nobel Paul Krugman e ai suoi lavori: « “E' in una fase di espansione, non di rallentamento, che bisogna applicare l'austerità.” Oggi, lo Stato deve spendere di più, non di meno, fino a quando il settore privato sarà in grado di riprendere il suo ruolo di motore dell'economia. » In questa situazione, gli avversari hanno molti più punti in comune di quanto non potrebbe sembrare. In quanto - a differenza di Marx - sia in un campo che nell'altro, sono entrambi privi del concetto di crisi sistemica e considerano gli innegabili fenomeni di crisi come unicamente riconducibili alla cattiva condotta di alcuni attori economici: l'uscita dalla crisi, pertanto, sarebbe solo una questione di tempo e di scelta dei giusti mezzi.

Nei manuali di economia neoclassica, la parola "crisi" è generalmente introvabile. Non può esistere crisi, perché secondo questa dottrina - perturbazioni passeggere a parte - i mercati sono sempre e dappertutto in equilibrio, in altre parole la domanda e l'offerta si integrano perfettamente; e se per caso i fatti empirici non lo confermano, si tratta solo di influenze esterne al mercato che necessitano, di conseguenza, di essere eliminate, giustificando così, per esempio, una politica di austerità volta a ristabilire la "competitività".

Il keynesismo, invece, conosce la situazione di crisi e la definisce, come annotava Keynes negli anni '30, in termini di « stato di attività cronicamente inferiore al normale che si prolunga per un tempo considerevole senza che si verifichi una marcata tendenza alla ripresa o al collasso completo ». Tuttavia: « Sappiamo perfettamente quali decisioni politiche avrebbero dovuto essere prese, sia grazie all'analisi di Keynes e dei suoi contemporanei che grazie ad una vasta gamma di ricerche e di studi susseguenti. Questi lavori ci dicono esattamente cosa dobbiamo mettere in atto per combattere il male che stiamo subendo » (Krugman). Come si può vedere, anche per Krugman la crisi in quanto stato permanente non esiste, se non quando i politici non fanno quello che dovrebbero fare, o quando non fanno niente ; ed è questo il maggior rimprovero che il suo libro muove alla politica, in particolare alla politica tedesca. Va anche notato che la giustificazione delle misure keynesiane può fare a meno praticamente di qualsiasi spiegazione preventiva delle cause della crisi. Le crisi appaiono come dei semplici incidenti che colpiscono, di tanto in tanto, l'attività economica; ma noi sappiamo bene come porvi rimedio.

In tutti questi economisti, l'assenza del concetto di crisi sistemica deriva dalla scarsa comprensione del significato e dello scopo dell'economia capitalista; scarsa comprensione che si ritrova nelle introduzioni di più o meno tutti i manuali di macroeconomia. Non si parla affatto di capitalismo; si sostiene, piuttosto, che dall'età della pietra fino ad oggi, l'economia ha sempre avuto come fine la produzione ed il consumo di beni che purtroppo diventano oramai sempre più rari, questo spiega perché tutto il mondo non può avere tutto ciò che vuole. Ora quello che ogni ragazzino sa, è che non sono i beni ad essere rari, bensì il denaro che permette di comprarli, e che l'obiettivo di qualsiasi attività economica capitalista è solo quello di trarre da una somma di denaro, una somma di denaro maggiore, mentre la soddisfazione dei bisogni rappresenta, tutt'al più, un effetto secondario, certo auspicato, ma non sempre realizzabile. Solo gli economisti non sono a conoscenza di questo. In tal senso, si può considerare l'insegnamento della macroeconomia come uno sforzo volto ad estirpare sistematicamente dalla testa degli studenti quel sapere che ha già fatto sospirare tanti imprenditori - i quali avrebbero fatto meglio a leggere Marx, perché almeno così avrebbero capito come funziona il capitalismo.

Indubbiamente, quello che distingue la critica marxiana dell'economia politica è l'aver messo in evidenza il fatto che il capitalismo è un modo di produzione che poggia su de forme di ricchezza: oltre alla ricchezza materiale concreta, conosciuta da tutte le forme sociali, il capitalismo presenta una seconda forma di ricchezza che Marx chiama "Valore", una forma astratta e dominante che è espressa dal denaro e che è misurata dal tempo di lavoro. La valorizzazione del capitale ha come fine quello di moltiplicare tale ricchezza astratta; importa poco che ci arrivi, fabbricando bombe o scarpe per bambini, ma non può fare del tutto a meno della produzione di ricchezza materiale, benché ciò non sia altro che un effetto secondario e non l'obiettivo di tutta l'operazione, che consiste unicamente nel creare del plusvalore. L'economia politica prima di Marx, e la dottrina macroeconomica dopo di lui, hanno identificato, puramente e semplicemente, queste due forme di ricchezza con "la ricchezza in sé", perdendo così di vista la specificità storica del modo di produzione capitalista. A partire da questo, le crisi associate a questo modo di produzione diventano inevitabilmente degli oggetti misteriosi.

Il concetto di crisi sistemica elaborato da Marx si fonda, grosso modo, sull'idea che le due forme di ricchezza capitaliste sono suscettibili di entrare in conflitto fra loro, e che questo conflitto non solo si ripete ma si accentua sempre di più. Così come la moltiplicazione della ricchezza astratta necessita della produzione e della vendita della ricchezza materiale, riuscire a valorizzare e ad accumulare il capitale presuppone la crescita costante della produzione materiale e dei mercati. Ma non appena l'offerta di beni, sempre crescente e per principio illimitata, si trova davanti solo ad una domanda limitata insolvente, il processo di valorizzazione entra in crisi. Ne risulta una sovrapproduzione - ciò a dire merci invendibili - e una sovraccumulazione - ciò a dire una capacità di produzione che non può essere pienamente utilizzata, licenziamenti di massa, chiusura di imprese e fuga di capitali, ed il capitale non più valorizzabile cerca rifugio nella speculazione.

La ricorrenza di queste crisi nella storia del capitalismo non ha niente a che fare con "l'eterno ritorno", ma deriva dal fatto che entrambe le forme di ricchezza divergono sempre più l'una dall'altra, nella misura in cui aumenta la produttività. Un fenomeno che Marx chiamava "contraddizione nel processo": « Il capitale è esso stesso la contraddizione nel processo, in quanto si sforza di ridurre i tempi di lavoro ad un minimo, mentre dall'altro lato pone i tempi di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza. » Il capitale si basa sullo sfruttamento del lavoro, ma allo stesso tempo espelle poco a poco il lavoro dal processo di produzione, distruggendo così la sua propria base. I tempi di lavoro sono la misura del valore, la produttività crescente ha come conseguenza che l'ottenimento di questa stessa ricchezza astratta necessita di produrre e vendere in quantità sempre più grandi. E' per questo che le crisi si aggravano e si estendono sempre più, sia nel tempo che nello spazio: « La produzione capitalista tende incessantemente ad oltrepassare questi limiti che sono immanenti, ma non riesce ad ottenerlo se non impiegando dei mezzi che, di nuovo, e su una scala più grande, innalzano davanti ad essa le medesime barriere. La vera barriera alla produzione capitalista, è lo stesso capitale »

L'ultima volta che il capitale è stato in grado di conformarsi, su larga scala, a questo obbligo di espansione è stato all'indomani della seconda guerra mondiale, durante il boom fordista "età dell'oro del capitalismo" (Eric J. Hobsbawm) e, allo stesso tempo, del keynesismo. Appoggiandosi, allo stesso tempo, su legioni di lavoratori industriali alla catena e sul consumo di massa, il fordismo esigeva non solo un aumento significativo dei salari ed il potenziamento del sistema di protezione sociale, ma anche degli investimenti da parte dello Stato nelle infrastrutture e nel sistema educativo. In tale fase d'espansione, le fluttuazioni congiunturali possono effettivamente essere compensati per mezzo di piani governativi di rilancio (« Regolazione macroeconomica » e « Azione concertata » nel caso della Repubblica Federale Tedesca), ed è da questo periodo che i rimedi sostenuti nei manuali keynesiani traggono giustificazione. Ma quell'epoca è finita. Dagli anni '70, il boom fordista - sempre per la forte crescita della produttività - ha raggiunto i suoi limiti, contro i quali la politica keynesiana si è rivelata impotente. Ne è seguita una fase di "stagflazione": i piani di rilancio statale non erano in grado di dare impulso ad un'accumulazione durevole ed autosufficiente del capitale, ed avevano, come risultato, un tasso d'inflazione che arrivava a due cifre. Quelli che, come Krugman, sostengono la ripresa di tali programmi per uscire dalla crisi, farebbero meglio innanzitutto a meditare sul fallimento del keynesismo di allora. Perché in effetti è in quell'epoca, e non nel 2008, che si situa l'origine dell'attuale crisi. La risposta a questo fallimento fu il neoliberismo, una reazione alla crisi dell'economia reale che cercava di permettere che di nuovo si generassero dei profitti, benché la base capitalisticamente affidabile, per realizzarli, cominciava a contrarsi. Uno dei componenti del neoliberismo è stata la deregolazione del settore finanziario, e allo stesso tempo l'estensione della possibilità di creare moneta per mezzo del credito. Le crisi, classicamente, comportano una fase dove, in assenza di reali possibilità d'investimento, si vedono gli attori economici riportare sui mercati finanziari i profitti già realizzati, alimentando così la speculazione. Ma il neoliberismo trasformava in programma questo movimento di evasione che sospende provvisoriamente la crisi, e crea così l'illusione che un « capitalismo tirato dalla finanza » costituisca il nuovo modello di regolazione. L'autonomizzazione del capitale finanziario è sempre stato un sintomo delle crisi capitaliste, ma sicuramente per causa loro. La novità, in questa crisi attuale che dura già press'a poco da quarant'anni, sta nell'estensione spaziale e temporale del processo. La disindustrializzazione di paesi interi a beneficio della nuova "industria" finanziaria, per esempio, come in Gran Bretagna sotto Margaret Thatcher, è un fenomeno che non ha precedenti nella storia.

Da questo punto di vista, e senz'offesa per la sua dottrina monetarista, il neoliberismo non è stato nient'altro che una continuazione del keynesismo con altri mezzi, in particolare nel settore privato. Gli Stati cedono il posto a degli investitori di fondi privati che finanziano con dei prestiti l'economia reale, permettendo ad essa così di continuare a funzionare. Trasferendo delle enormi quantità di denaro dal consumo di massa al settore finanziario, si fa sparire in un colpo solo l'inflazione, o più esattamente la si fa passare dal mercato dei beni di consumo a quello delle azioni e a quello immobiliare; da qui, la famosa "asset inflation" che arricchisce i detentori dei titoli in questione.

Il processo così messo in moto, questo « più gigantesco piano di rilancio finanziato dal credito che si sia mai visto » (Meinhard Miegel), consistente in ultima analisi nel pagare i debiti per mezzo di nuovi debiti, si rivela difficile da mantenere come è difficile supporre che il sistema di vendita piramidale possa creare ricchezza. In fin dei conti, nel corso degli ultimi tre decenni, si è vista la massa globale del capitale e delle proprietà immobiliari magicamente moltiplicarsi per venti, ma senza che questo corrispondesse ad alcun valore reale. E' stato sufficiente appena lo scoppio di una di queste piccole bolle per spingere l'intero sistema bancario sull'orlo del crollo; ed ha dovuto la sua salvezza solo all'intervento degli Stati, che da allora hanno dovuto far fronte alla crisi del loro debito pubblico e ad una recessione più o meno grave.

A causa della grandezza inimmaginabile delle masse di denaro che si sono accumulate, e che la politica di "tasso zero" delle banche centrali non smette di far crescere, la svalutazione generale del denaro è solo una questione di tempo. Il solito argomento dei keynesiani, che sottolinea il fatto che molto denaro non porta necessariamente all'inflazione, è del tutto fuorviante. Il rischio d'inflazione è in effetti nascosto fino a quando questo denaro continuerà a circolare in modo del tutto autosufficiente nel firmamento della finanza. Tuttavia, non appena si volgerà verso le cose di questo mondo, avrà come effetto di attizzare l'inflazione. I mercati delle materie prime e quelli agroalimentari lo hanno già sperimentato, come prima hanno fatto i mercati immobiliari ed abitativi in diversi paesi: ultimamente, gli affitti nelle grandi città tedesche sono diventati sempre più insostenibili. Le contromisure proposte di fronte ad una simile situazione - assumendo che siano state realmente concepite per farci uscire dalla crisi - hanno un'apparenza stranamente irreale. Neoliberisti o keynesiani, tutti si rifiutano di vedere che per oltre quarant'anni una sola cosa ha permesso all'economia di continuare a funzionare: il ricorso al debito. Una politica d'austerità che intende mettervi fine porterà ineluttabilmente alla depressione. Ma, d'altra parte, i piani di rilancio keynesiani equivalgono semplicemente a continuare all'infinito questa politica del debito, dal momento che mai più il settore privato sarà « in grado di riprendere il suo ruolo di motore dell'economia ».