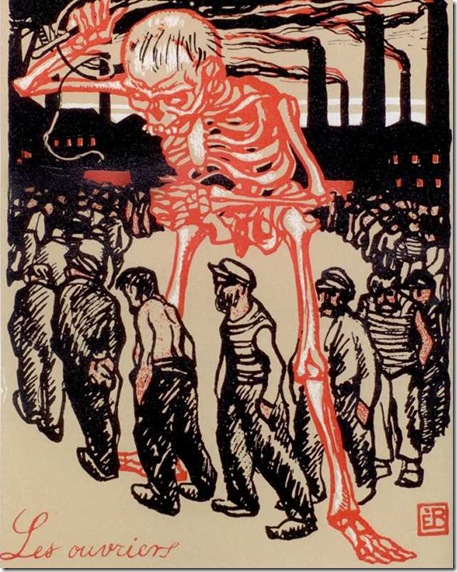

Rivoluzione contro il lavoro

- La critica del valore ed il superamento del capitalismo -

di Anselm Jappe

L'idea della rivoluzione sembra essersi dissolta nell'aria, insieme ad ogni critica radicale del capitalismo. Di certo, in generale viene ammesso che ci sarebbero da cambiare molti dettagli nell'ordine del mondo. Ma uscire semplicemente dal capitalismo? E per poi sostituirlo con cosa? Chiunque ponga questa domanda rischia di passare sia per un nostalgico dei totalitarismi del passato, sia per un ingenuo sognatore. Tuttavia, non mancano delle teorie critiche che si propongono di mettere a nudo il carattere distruttivo, e storicamente delimitato, del capitalismo, e tutto ciò fin nelle sue strutture di base. Una simile impresa di critica fondamentale viene portata avanti dal 1987 dalla tendenza internazionale della « critica del valore », e soprattutto dalle riviste tedesche "Krisis" ed "Exit!" e dall'autore principale Robert Kurz (1943-1912). Il loro approccio è stato parallelo, sotto molti aspetti, al lavoro svolto da Moishe Postone, di cui recentemente sono stati pubblicati molti libri in Francia.

Il punto di partenza della critica del valore consiste in una rilettura dell'opera di Marx. Tale rilettura non pretende di ristabilire il "vero" Marx ma - piuttosto che supporre una tensione fra la parte economica e la parte politica della sua opera, o fra una parte giovanile che mira alla rivoluzione immediata ed un "evoluzionismo" tardivo che si rivolge alla scienza, oppure tra un idealismo hegeliano iniziale ed una analisi scientifica successiva dei rapporti di classe - assegna un peso alla distinzione fra un Marx "essoterico" ed un Marx "esoterico". Il Marx "esoterico" può essere trovato in una parte piuttosto ristretta dei suoi lavori della maturità e, nella sua forma più concentrata, nel primo capitolo del primo volume del Capitale: Marx esamina le forme di base del modo di produzione capitalista, vale a dire la merce, il valore, il denaro ed il lavoro astratto. Egli non tratta queste categorie - come avevano fatto Adam Smith e David Ricardo e come faranno dopo, implicitamente, quasi tutti i marxisti - come presupposti neutrali, naturali e trans-storici di ogni vita sociale, di cui si può solo discutere le possibili differenti forme di gestione, ma non la loro esistenza stessa. Al contrario. egli le ha analizzate, sebbene non senza esitazioni e contraddizioni, come degli elementi appartenenti alla sola società capitalistica - ed allo stesso tempo come delle categorie negative che impediscono ogni socialità cosciente. Il valore, come forma sociale, non considera affatto l'utilità reale delle merci, ma soltanto la quantità di "lavoro astratto" che esse contengono, vale a dire la quantità di puro dispendio di energia umana misurata secondo in unità di tempo. Esso viene rappresentato da una quantità di denaro. Il capitalismo si caratterizza a livello profondo per il fatto che la società nel suo complesso è dominata da questi fattori anonimi ed impersonali. È ciò che Marx chiama «feticismo della merce», che non è affatto riducibile ad una semplice "mistificazione" della realtà capitalista.

In questa parte del suo lavoro, la più innovativa, Marx aveva determinato i meccanismi fondamentali del capitalismo, in un'epoca in cui questo si trovava ad essere ancora in gran parte mescolato ad elementi premoderni. Tuttavia, nella parte più ampia della sua opera predomina il Marx "essoterico" che descriveva, d'altronde in maniera assai precisa, le forme specifiche che questa logica fondamentale aveva assunto ai suoi tempi. In tal modo, la necessità strutturale che fa sì che il valore si accumuli grazie allo "assorbimento" del lavoro vivente abbia preso nel lungo periodo la forma di un proletariato industriale sfruttato in maniera estrema e che si trova ad essere escluso, in maniera ancora quasi feudale, dai suoi pieni diritti di sciopero o di voto. Tuttavia, nello spazio di due secoli, le forme fenomeniche che assumono tali categorie di base si sono evolute. È evidente che Marx, il quale malgrado tutto rimane nell'orizzonte del suo tempo, non poteva differenziare fra, da un lato, il nucleo del capitalismo e, dall'altro, le sue forme che appartenevano ad una fase storica dell'evoluzione capitalistica, come la «lotta di classe» fra borghesia e proletariato. In generale, la sua opera è attraversata da una tensione costitutiva fra quella che è la continuazione delle teorie borghesi da cui egli partiva (in particolare l'economia politica inglese e la tradizione liberale ed utilitaristica) e l'autentico nuovo terreno in cui si era avventurato elaborando le categorie negative della merce e del feticismo.

Il marxismo posteriore [*1] - in quasi tutte le sue varianti, ivi comprese quelle più "eterodosse" - aveva messo rapidamente da parte la critica marxiana (bisogna sempre distinguere fra "marxisti" e "marxiani"!) del valore, del denaro, della merce e del lavoro, accettando tacitamente o esplicitamente la loro esistenza eterna. Si tratta quindi solo della loro distribuzione: anziché mettere in discussione il valore di mercato come principio regolatore della produzione e della vita sociale, il movimento operaio ed i suoi teorici si battevano semplicemente per una sua distribuzione più "giusta". Accettando quello che era il quadro stesso della produzione capitalista, si preoccupavano essenzialmente di ottenere delle migliori condizioni di vita per le classi lavoratrici. A partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, il marxismo è quindi diventato, malgrado un po' di retorica, una teoria dell'integrazione effettiva del proletariato nella società del valore. Sovente, il movimento operaio ha spinto la logica pura del valore contro il punto di vista un po' limitato dei dirigenti capitalisti, ancora imbevuti di atteggiamenti ereditati da altre epoche - per molto tempo si è visto che gli alti salari, o il diritto a sindacalizzarsi, non erano poi del tutto incompatibili con il profitto capitalista, al contrario. Le "conquiste" del movimento operaio non venivano strappate al capitale, suo malgrado, ma altresì ne costituivano la forma di sviluppo più efficace. Ciò è particolarmente vero soprattutto per quel che concerne le varianti socialdemocratiche - occidentali - del movimento operaio. Laddove le varianti leniniste avevano preso il potere, come in Russia, e più tardi negli altri paesi della periferia del mercato mondiale, si è vista piuttosto una «modernizzazione di recupero»: lungi dall'abolire la merce, il lavoro astratto, il valore ed il denaro, si trattava, al contrario, di introdurli nei paesi agricoli.

In Marx, lo statuto teorico del lavoro non sempre è molto chiaro. Ma è innegabile il fatto che il lavoro nel suo aspetto di «lavoro astratto», di puro dispendio di energia, costituisca una categoria negativa e "feticista". È il lavoro astratto - o, per meglio dire, il lato astratto di ogni lavoro - , e solo esso, a dare il suo "valore" alle merci, ed a formare quindi così la "sostanza" del capitale. Il capitale non è il contrario del lavoro, ma la sua forma accumulata; il lavoro vivente ed il lavoro morto non sono affatto due entità antagoniste, ma due «stati di aggregazione» differenti della medesima sostanza del lavoro. In quanto lavoratore, il lavoratore non è in alcun modo fuori della società capitalista, ma ne costituisce uno dei suoi due poli. Una «rivoluzione dei lavoratori contro il capitalismo» è perciò un'impossibilità logica; non ci può essere altro che una rivoluzione contro l'assoggettamento della società e degli individui alla logica della valorizzazione e del lavoro astratto, una rivoluzione contro la subordinazione del concreto alla riproduzione tautologica dello stesso (il denaro).

Una simile critica del lavoro deriva necessariamente dal concetto marxiano di lavoro astratto, che Marx considerava come la sua più importante scoperta - anche se non ne aveva tracciato tutte le conseguenze. Nel movimento operaio, non ne rimane niente; al contrario, il lavoro viene esaltato e la critica principale che viene rivolta alla borghesia è quella secondo cui la borghesia non lavora. La rivoluzione così come viene intesa dal marxismo tradizionale si limiterà perciò a consegnare a coloro che lavorano la proprietà giuridica dei mezzi di produzione. I lavoratori continueranno poi a lavorare ed a produrre del valore che verrà rappresentato nel denaro, ecc. - ma tutto questo «sotto il controllo dei lavoratori» [*2].

Nessun programma di emancipazione può quindi più basarsi sul lavoro: in primo luogo, perché il lavoro non è mai stato identico all'attività produttiva umana, al «metabolismo con la natura» (Marx). Il lavoro, come forma sociale, è una «astrazione reale» che riduce tutti gli attori sociali a delle espressioni quantitative della medesima sostanza sociale senza contenuto che mira solamente alla sua accumulazione. Laddove la produzione non serve alla soddisfazione dei bisogni, ma ha come unico fine quello di trasformare cento euro in centodieci euro, e poi in centoventi, ecc., si può dire che il processo è "tautologico": serve solo ad andare dalla stessa cosa alla stessa cosa, ma su una scala sempre più grande (passare da denaro a sempre più denaro). Si tratta quindi di una dinamica cieca, che consuma le energie umane e le risorse naturali. La valorizzazione del valore si impone sugli attori sociali e sui capitalisti stessi. Credere nell'esistenza di una «grande regia» occulta da parte dei capitalisti, è piuttosto un modo per rassicurarsi. La verità è assai più tragica: nessuno controlla questo meccanismo autoreferenziale che sacrifica il mondo concreto ad una astrazione feticizzata. Per la stessa ragione, una critica moralizzante del capitalismo è inutile - anche se nessuno è obbligato a trovare simpatici i piccoli e grandi «ufficiali e sottoufficiali del capitale» (Marx). I conflitti fra le classi sociali, e soprattutto il conflitto fra i proprietari dei mezzi di produzione ed i venditori della forza lavoro, fra i detentori di capitale fisso ed i portatori di capitale variabile, fra i possessori del lavoro nel stadio vivente ed i suoi possessori nello stadio morto giocano evidentemente un ruolo importante. Ma non costituiscono l'essenza del capitalismo. Questi fenomeni non sono altro che le forme concrete e visibili, e storicamente variabili, nei quali si svolge l'accumulazione senza fine del valore. Le lotte sociali classiche ruotano intorno alla ripartizione del plusvalore; l'esistenza del valore è già presupposta in quanto "bene" neutro di cui bisogna semplicemente appropriarsi. La distinzione capitale fra ricchezza concreta (quella che soddisfa effettivamente un bisogno e di cui quindi ci si può realmente impadronire) e valore astratto non viene presa in considerazione. Non si potrà abolire il valore senza abolire il lavoro che l'ha creato - ecco perché una contestazione del capitalismo fatta in nome del lavoro non ha alcun senso. Allo stesso modo, ci si sbaglia opponendo il "buon" lavoro concreto al "cattivo" lavoro astratto: se si abolisce la riduzione di tutti i lavori a quello che essi hanno in comune - il dispendio di energia - quel che rimarrebbe non sarebbe il lavoro "concreto" (questa categoria è a sua volta essa stressa un'astrazione), bensì una molteplicità di attività che sono legate ogni volta ad un fine specifico - come avveniva nelle società pre-capitaliste, le quali infatti non conoscevano il termine "lavoro" nel senso moderno.

Il movimento operaio traeva una certa giustificazione dal fatto che il capitalismo, durante la sua lunga fase di espansione, permetteva effettivamente delle forme di redistribuzione, con dei risultati perfino notevoli per le classi lavoratrici. I critici "immanenti", anche se il loro orizzonte non è mai stato il superamento del capitalismo, potevano perciò affermare di avere ottenuto dei successi importanti che facevano credere che il capitalismo poteva essere "addomesticato" in una «democrazia di mercato». Tuttavia, i progressi tecnologici, e soprattutto l'applicazione della microelettronica alla produzione, hanno costantemente ridotto il ruolo del lavoro vivente, soprattutto a partire dagli anni 1960. Alcune particolari imprese possono ancora ottenere dei grandi profitti, ma il sistema nel suo insieme ha cominciato a perdere la sua "sostanza". Il capitalismo sega il ramo sul quale è seduto: la valorizzazione del valore mediante l'utilizzo del lavoro vivente. Ha corso questo rischio fin dall'inizio della rivoluzione industriale e a partire dall'introduzione delle macchine nella produzione. Per molto tempo, la diminuzione del valore (e perciò la porzione di plusvalore e di profitto) contenuto in ciascuna merce particolare è stato compensato (perfino sovracompensato) attraverso l'estensione assoluta della produzione - quindi, riempendo il mondo di merci, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato. Ma con la fine della fase fordista si è esaurito l'ultimo modello di accumulazione basato sull'utilizzo massiccio del lavoro vivente. Da allora, le tecnologie - che non creano nessun valore - assicurano l'essenziale della produzione, in quasi tutte le sfere. La massa assoluta di valore, e quindi il plusvalore, è caduta a picco. Ciò mette in crisi tutta la società basata sul valore - ma anche gli stessi lavoratori. Non è più lo sfruttamento ad essere il problema principale creato dal capitalismo, ma sono le crescenti masse di esseri umani "superflui", vale a dire non necessari per la produzione, e quindi anche incapaci di consumare. Dopo la sua lunga fase di espansione, dopo decenni il capitalismo comincia a restringersi, malgrado la "globalizzazione": le persone, i settori, le ragioni in grado di partecipare ad un ciclo "normale" di produzione e di consumo di valore assumono sempre più l'aspetto di "isole" in un mare crescente di scarti che ormai non servono più nemmeno ad essere sfruttati. Non serve ed è vano chiedere del "lavoro" per loro, dal momento che la produzione non ne ha bisogno e che sarebbe assurdo obbligare le persone ad eseguire dei lavori inutili come condizione preliminare della loro propria sopravvivenza. Bisognerebbe piuttosto rivendicare il diritto a vivere bene per tutti, indipendentemente dal sapere se si è riusciti, o meno, a vendere una forza lavoro che spesso nessuno più vuole.

Il capitalismo quindi non inciamperà (o quanto meno non solo) sull'opposizione degli sfruttati, ma sulla difficoltà di soddisfare le sue proprie esigenze in materia di creazione di nuovo valore. Ha superato sé stesso per mezzo della crescita delle forze produttive, e soprattutto attraverso l'enorme aumento della produttività ottenuto grazie alla microelettronica a partire dagli anni 1970, che ha fatto sciogliere la massa del valore riducendolo all'osso. Ma non c'è niente che possa garantire che questo collasso darà luogo ad una forma di emancipazione. Non c'è nessun gruppo sociale definito dal proprio ruolo nella produzione del valore che vada, "in sé", al di là della logica capitalistica; non c'è un gruppo sociale che è predestinato a compiere il superamento del capitalismo. Non possiamo più convocare nessun soggetto rivoluzionario del passato, né il proletariato classico, né i suoi successori, come i lavoratori precari, le popolazioni del Sud del mondo, le donne, i "subalterni". ecc.. Ognuno e ciascuno partecipa al sistema, anche se lo fa svolgendo ruoli assai differenti, ed allo stesso tempo ognuno e ciascuno avrebbe un oggettivo interesse alla soppressione di questo sistema: basta pensare alla questione ecologica.

Perché il sistema capitalista non è ancora crollato completamente? Soprattutto a causa della "finanziarizzazione", cioè per mezzo della fuga nel «capitale fittizio» (Marx). Dopo che si è quasi fermata l'accumulazione reale, è stato il ricorso sempre più massiccio al credito, cosa che gli ha permesso di simulare la continuazione dell'accumulazione. Nel 1971, l'abbandono della convertibilità del dollaro in oro è stata una sorta di data simbolica. Questa atmosfera di simulazione - si potrebbe dire, di virtualizzazione - da allora si è diffusa a tutta la società. Questo spiega l'ampio diffondersi in tutti i campi di approcci cosiddetti "postmoderni". Con il credito, i profitti futuri sperati - ma che non arriveranno mai - vengono consumati in anticipo e servono a mantenere in vita l'economia. Com'è noto, questi crediti e le altre forme di denaro fittizio (titoli azionari, prezzi degli immobili) hanno raggiunto delle dimensioni astronomiche ed alimentano una speculazione gigantesca che può avere delle ripercussioni terribili sull'economia "reale", come è accaduto nel 2008. Ma la speculazione, lungi dall'essere la causa delle crisi del capitalismo e della povertà sempre più crescente, per decenni è servita piuttosto ad aiutare a rimandare la grande crisi. La causa sta nel fatto che tutte le merci e tutti i servizi supplementari rappresentano, sebbene il loro numero cresca, una quantità sempre minore di valore. Ciò implica anche il fatto che una gran parte del denaro in circolazione a livello globale è "fittizio", dal momento che non rappresenta lavoro effettivamente speso in maniera "produttiva" (produttiva per la riproduzione del capitale). Le «misure di stimolo» messe in atto dai governi dopo la crisi del 2008 sono solo delle acrobazie contabili, in cui si aggiunge ancora uno zero a delle cifre che sono già del tutto fantastiche. Non ci potrà essere una nuova prosperità capitalista, poiché le tecnologie che sostituiscono il lavoro non potranno essere rimosse dalla produzione capitalistica. Sarebbe altrettanto vano aspettare che la Cina o altri "paesi emergenti" salvino il capitalismo: i loro presunti successi si basano in parte su delle esportazioni unilaterali verso i paesi ricchi che dureranno solo per il tempo in cui questi stessi paesi riusciranno a rimandare ancora la vera e propria irruzione della crisi. Non si tratta perciò di profetizzare un futuro crollo del capitalismo, ma di riconoscere la crisi che è già in atto, e che si aggrava, al di là di quelle che sono delle breve ripresi congiunturali. Non si tratta affatto di una crisi solamente economica e comprende ogni genere di convulsione: da guerre di nuovo genere fino alle devastazioni in atto nelle psicologie individuali.

Occorre quindi una critica radicale del capitalismo tout court, e non solo della sua fase neoliberista. Un ritorno alla piena occupazione e alle ricette keynesiane, un ruolo di primo piano dello Stato ed il welfare di una volta non sono possibili: il loro abbandono non è stata la conseguenza di una cospirazione portata avanti dagli economisti neoliberisti e dai capitalisti più rapaci, ma è il risultato dell'esaurimento della dinamica capitalista nel suo complesso. D'altra parte un simile ritorno non sarebbe per niente auspicabile: il capitalismo deve essere superato abolendo i suoi fondamenti, non ritornando a delle forme di schiavitù e di alienazione apparentemente un po' più sopportabili. Le vecchie concezioni di emancipazione sono entrate in crisi insieme al capitale, dimostrando in tal modo la loro natura di «fratelli nemici».

Di fronte ad una simile constatazione, cosa rimane allora della rivoluzione, del cambiamento radicale, della rottura profonda? La sua necessità appare ancora come un'esigenza importante, e la sua realizzazione si presenta ancora più difficile di quanto lo fosse prima. Per un tempo durato più di due secoli si sono affrontati i "riformisti" ed i "rivoluzionari". Retrospettivamente, sembra che il loro divario verta più sui mezzi che sul contenuto, più sulla strada da percorrere che sulle finalità. Tranne alcune rare eccezioni, che sono rimaste incoerenti, la totalità dei socialdemocratici e dei socialisti, dei comunisti e perfino degli anarchici non ha mai immaginato veramente un'uscita dalla società basata sul valore, sulla merce e sul denaro - oppure l'ha immaginata soltanto in un avvenire assai lontano. Ovunque il lavoro è stato santificato ed è stato considerato come una forza da "liberare" (tranne che da alcune avanguardie artistiche e letterarie), senza che sia mai stata fatta una distinzione fra attività concreta e lavoro astratto. Anziché di una critica della produzione di valore, allora si trattava di una critica della sola distribuzione. Essa aveva come fine, esplicito o implicito, quello di includere nella società strati sempre più larghi della popolazione nella società di mercato. Alcuni volevano arrivarci per mezzo di elezioni oppure di cooperative, altri erigendo delle barricate oppure fucilando gli avversari. Ma il loro orizzonte comune restava quello di una migliore gestione della società del lavoro. Abolire il mercato e la proprietà privata dei mezzi di produzione veniva considerato come l'intervento più radicale possibile - senza però mettere in discussione ciò che il mercato distribuiva. La sinistra radicale e "rivoluzionaria", in tutte le sue varianti, arrivava ad una critica delle categorie di base del capitalismo altrettanto poco di quanto facevano i "moderati" o gli "stalinisti". La sostituiva con una sociologia del dominio. Ciò era assai evidente in quello che è durato molto tempo ed è stato un vero e proprio culto della «autogestione operaia» (del genere della Lip): il principale male veniva individuato nella distribuzione ineguale di potere e di reddito all'interno dell'unità di produzione. Ma se tale unità di produzione ha come compito quello di creare una quantità di valore che dev'essere scambiato contro altre quantità su un mercato - sia che esso sia anonimo o che sia "pianificato" - ciò comporta inevitabilmente la subordinazione degli operai alla logica della redditività. La fabbrica autogestita potrà quindi decidere liberamente in maniera democratica chi dev'essere licenziato di modo che l'impresa rimanga "competitiva"...

Se per "rivoluzione" si intende una vera e propria rottura con il lavoro inteso come espressione feticizzata e autonomizzata della vita sociale, allora si deve concludere che nel corso di tutta la storia del capitalismo non è mai avvenuta una rivoluzione. Una simile uscita dalla "civiltà" capitalista non è mai nemmeno stata presa seriamente in considerazione. Essa si è solo vista qualche volta, occasionalmente, come un lampo di possibilità all'orizzonte. Nella storia dei movimenti di contestazione, la critica dell'apparato tecnologico, che è l'indispensabile supporto del lavoro astratto, è stata anch'essa largamente evitata. Tuttavia, una rottura di questo genere non si può considerate come puramente "utopica o "irrealista": il capitalismo - o il lavoro astratto, ed il valore e il denaro che ne costituiscono le istanze di mediazione sociale - è un fenomeno storico. Non fa semplicemente parte della vita umana tout court. La maggioranza dell'umanità l'ha visto arrivare solo negli ultimi decenni.

Se una simile rottura è possibile - e allo stesso tempo necessaria - questo non significa affatto che avvenga di per sé. Non c'è nessuna «legge storica» che possa garantire che le contraddizioni del modo di produzione capitalista facciano nascere una società migliore (qualunque sia il suo nome). La crisi della società di mercato è in pieno corso ed è irreversibile. Tutte le soluzioni che si basano sui margini di manovra ancora esistenti all'interno della produzione di mercato (come il rilancio delle misure keynesiane) si esauriscono prima o poi con la desustanzializzazione del valore, conseguenza della continua sostituzione del lavoro con le tecnologie.

Perciò non si tratta tanto di "vincere" il capitalismo quanto di evitare che la sua disintegrazione, già in corso, non sfoci altro che nella barbarie e nelle rovine. I movimenti sociali che si rivolgono contro le sole banche o contro la classe politica "corrotta" costituiscono una risposta del tutto inadeguata, dal momento che scambiano il sintomo per la causa, riattivando il vecchio stereotipo degli "onesti" lavoratori sfruttati da dei "parassiti", e rischiano di degenerare nel populismo e nell'antisemitismo. In generale, ogni ricorso alla "politica" (e a maggior ragione allo Stato) è impossibile, dal momento che la fine dell'accumulazione, e quindi del denaro "reale", priverebbe i poteri pubblici di ogni mezzo di intervento. Lo Stato non è ma stato l'avversario del capitale o del mercato, ma ha sempre preparato per essi le basi e le infrastrutture. Non è una struttura "neutra" che potrebbe essere messo al servizio dell'emancipazione. Sarà inevitabile uscire tanto del mercato quanto dallo Stato - i due poli ugualmente feticisti della socializzazione attraverso il valore - se si vuole arrivare un giorno a stabilire un reale accordo diretto fra i membri della società. Pur mantenendo ovviamente delle istanze di mediazione, una società post-capitalista non dipenderà più per il suo destino dagli automatismi incontrollati di una mediazione feticista autonomizzata, come il lavoro astratto.

Non basta sommare le rivolte ed il malcontento che oggi stanno scuotendo tutto il mondo per arrivare a concludere che la rivoluzione è alle porte. In quanto tale, la decomposizione del capitalismo porta solo all'anomia. La "barbarizzazione" che genera a volte non risparmia nemmeno i movimenti di opposizione. Ormai da molto tempo, "il capitalismo" non è più solamente una parte della società (i capitalisti, la borghesia) che si oppone ad un'altra parte (il popolo, il proletariato) che rimarrebbe al di fuori del capitalismo e che sarebbe esteriormente solo "sottomesso". La società di mercato, soprattutto nella sua forma di società dei consumi, ha preso ampiamente possesso degli individui. fino a dentro le loro fibre più intime. Da tempo gli sfruttati si erano organizzati per difendere i loro interessi, anche restando nel quadro del sistema: di contro, la rabbia dei "superflui", la disperazione di coloro di cui il sistema non ha più bisogno, rischia di diventare cieca. Non dobbiamo ingannarci: diventa sempre più difficile trovare dei contenuti emancipatori nelle contestazioni che hanno luogo nel mondo.

Tuttavia, questa difficoltà ad esprimere un'opposizione coerente non comporta affatto la «fine della storia» o la «vittoria del capitalismo». Nello stesso momento in cui il capitalismo ha trasformato l'essere umano in Homo oeconomicus, l'economia crolla. Nel momento in cui è riuscito a trasformare potenzialmente tutti gli abitanti del pianeta in degli esseri del lavoro e del denaro, li priva in larga misura della possibilità di lavorare e trasforma il denaro in una finzione. Dietro questo sviluppo non c'è nessuna strategia: la nave continua a navigare ancora un po' bruciando nella caldaia pezzi di sé stessa.

Perciò, la questione "politica" non è più quella di sapere come demolire, o modificare, un capitalismo in piena forza che, in mancanza di un avversario alla sua altezza, può continuare all'infinito nella sua espansione. Ora la questione è quella di sapere come reagire alla generale rovina prodotta dal crollo della produzione di valore. Come fare a proteggere le iniziative ed i tentativi che emergono un po' dappertutto e che si propongono di costruire dei rapporti sociali che non siano più basati sulla merce e sul lavoro? Come difenderli contro la feroce volontà, così frequente, di aggrapparsi a tutto pur di sopravvivere ancora un po' in mezzo ai disastri che avvengono, anche al prezzo di commettere i peggiori crimini? Bisogna andare oltre un approccio "politico" in senso tradizionale: una vera e propria «rivoluzione antropologica» deve opporsi alla rivoluzione antropologica portata avanti dal capitale. Quest'ultima comporta il rischio, soprattutto per ciò che riguarda la sua alleanza con le tecnologie, di svendere ogni futuro dell'umanità, e del pianeta stesso, pur di prolungare ancora per qualche anno l'accumulazione del valore.

La teoria da sé sola non basta, ma il militantismo privo di concetti serve ancora meno. Per trovare un'alternativa al capitalismo, bisogna innanzi tutto comprendere la natura del denaro e del denaro, del lavoro e del valore. Queste categorie sembrano decisamente "teoriche", ma le loro conseguenze alla fine determinano ciascuna delle nostre azioni quotidiane. Oggi, una parte dell'opera di Marx può sembrare superata. Ma anche se della sua opera si volesse mantenere nient'altro che la critica dell'economia politica in senso stretto, questa costituirebbe ancora la miglior fonte possibili per poter comprendere la situazione attuale, e per evitare di impegnarsi - come hanno fatto nel corso di più di un secolo i diversi movimenti di contestazione - su delle strade che rimangono, anche senza rendersene conto, nell'ambito della società di mercato.

- Anselm Jappe - Articolo apparso inizialmente sulla rivista Cités, n°59, PUF, 2014 -

NOTE:

[*1] - Kurz lo chiama il "marxismo del movimento operaio", e Postone lo chiama il "marxismo tradizionale".

[*2] - Quasi tutte le critiche anti-staliniste si sono focalizzate sul predominio di una casta di burocrati sull'apparato della produzione. Questo era reale, ma non costituiva altro che la conseguenza inevitabile del proseguimento della produzione delle merci, la qual cosa non è stata quasi mai trattato a sufficienza.

fonte: Critique de la valeur-dissociation. Repenser une théorie critique du capitalisme

Nessun commento:

Posta un commento